في مثل هذا اليوم.. ماذا تعرف عن فتح القسطنطينية؟

كتب: أحمد عمر

كان تولي “محمد الفاتح” قيادة الدولة العثمانية، من أكبر النقلات النوعية في تاريخ الدولة والمسلمين، فلم يكن من السهل أن يتسلم شاب في التاسعة عشرة من عمره حكم دولة مترامية الأطراف وخاصة الدولة العثمانية؛ حيث إنه موجود بها شبكة كبيرة معقدة من العلاقات الخارجية مع عدة دول في العالم.

ولم يكن الأمر سهلًا ويسيرًا على “محمد”، رغم أن مراد الثاني ترك الدولة هادئة نسبيًا إلا أنه كانت هناك العديد من المشاكل التي أرقت حكم الفاتح، منها القسطنطينية؛ لأنها كانت محطة متقدمة من محطات القتال التي يستعين بها الأوروبيون في غزو أمبراطورية العثمانيين الناشئة، فى أعقاب الحروب الصليبية، وخاصة أن القسطنطيبنية كانت تمثل مأوى للمتمردين، لذلك عرض محمد الفاتح أمر فتح القسطنطينية على قواده ووزرائه، وشرع في الأمر.

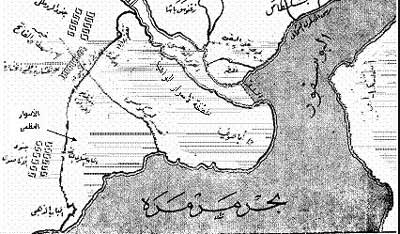

كان الموقع الجغرافي على شكل مثلث يبرز داخل مدينة مياه بحر مرمرة في أقصى شرق أوروبا، وهذا الشكل أعطاها حماية طبيعية من المياه في شمالها الشرقي حيث يوجد خليج كبير اسمه القرن الذهبي، وجنوبها الشرقي حيث يوجد بحر مرمرة، وصارت ناحيتها الغربية هي المتاحة إليها برًا، ومن ثم فعند بناء أسوار قوية تحمي هذه الجهة الغربية ستصير للمدينة حماية طبيعية صناعية تمنع العادين من دخولها، ففكر قسطنطين الأول في بناء سور كبير مكون من طبقة واحدة ليصل من القرن الذهبي في الشمال إلى بحر مرمرة في الجنوب؛ وبذلك تُغلق المدينة تمامًا من ناحية البر.

خريطة القسطنطينية

أما المقاتلين الذين يقاتلون للدفاع عنها لا يزيدون عن خمسة آلاف مقاتل وألفان من المرتزقة، وهكذا فقد أصبحت القوة المدافعة عن القسطنطينية هي سبعة آلاف فقط وهذا رقم ضئيل جدًا، ولكن الإمبراطور البيزنطي بالاشتراك مع قواد جيشه قام بتوزيع نفسه والقيادات والجنود على الأماكن الاستراتيجية في الأسوار، ليكون الجيش منظمًا تنظيمًا يعوض قلة عدده. أما عن الأسطول البحري فإنه كان ستة وعشرين سفينة، ولكنه كان يتميز بكبر حجمه وأنها كلها سفن شراعية والسفن العثمانية كلها كانت صغيره بالمجاديف، وكذلك مهارة وحرفية البحارة في هذا الأسطول البيزنطي تتفوق عن مهارة البحارة العثمانيين بكثير.

وعلم الإمبراطور البيزنطي أن ساعة الصفر لحصار القسطنطينية قد حانت؛ فاستغل الإمبراطور البيزنطي البابا الخامس واتفق معه على ضم الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية تحت زعامة البابا الكاثوليكي، وهذا طبعًا شرط مذل ولكنه وافق على معاونة البابا في مواجهة العثمانيين، لكن البابا لم يكن مؤثرًا في ملوك أوروبا بالدرجة التي تجعلهم يطيعونه في عملية إنقاذ القسطنطينية لذلك لم يُمده إلا بمائتي جندي فقط.

كانت المساعدة الوحيدة الجدية في فتح القسطنطينية هي مساعدات جمهورية جنوة الإيطالية، التي على الرغم من معاهدتها مع السلطان محمد الثاني إلا أنها أرسلت فرقة مؤلفة من سبعمائة مقاتل محترف من جنوة وجزيرة خيوس التابعة لها انضمت إلى الجانب البيزنطي.

أما عن استعدادات الجيش العثماني، فكانت تجري على قدم وساق؛ فنجح أوربان “مهندس ميكانيكي من البيزنطيين” في تصنيع مدفعه العملاق، حيث قام السلطان محمد الثاني بتجريبه في أدرنة، فكان المدفع قادرًا على إيصال طلقته الكبرى لمسافة خمسة أميال تقريبًا، وبدأ التخطيط الفعلي لحركة الجيش ومعداته من أدرنة إلى القسطنطينية، وكذلك بدأت استعدادات الأسطول العثماني وأغلق مضيق الدردنيل؛ وذلك لمنع السفن القادمة من البحر الأبيض المتوسط من الوصول إلى القسطنطينية، أما سفن البحر الأسود فكانت قلعتا روملي حصار وأناضولو حصار كفيلتان بمنعهما تمامًا من الوصول إلى المدينة.

مدفع فتح القسطنطينية

كان السلطان محمد الثاني مهتمًا كذلك بالدور العظيم الذي يقوم به العلماء في تحقيق النصر؛ ولذلك أرسل إليهم ليصحبوا الجيش في مهمته الكبرى ليقوموا بمهمة التعبئة العامة، وأرسل إليهم الشيخ آق شمس الدين ليُبشرهم بالنصر.

وكانت آخر خطواته، قبل تحديد الوقت الذي سيغادر فيه الجيش من أدرنة إلى القسطنطينية هي إرسال فرقة من العمال لتمهيد الطريق بين المدينتين، وهي ليست مهمة سهلة لأن المسافة تزيد على مائتي كيلومتر، والغرض من تمهيد الطريق ليس استيعاب الجيوش الكبيرة فقط ولكن تسهيل عملية نقل المدافع العملاقة؛ والتي ستستخدم في الحصار وتجرها الثيران.

واستمر حصار محمد الفاتح للقسطنطينية 54 يومًا كاملًا، ويتبلور الحصار تحت ثلاث محاور:

محور القوات البرية

كان الجيش العثماني في حدود المائة ألف مقاتل تقريبًا، وأيًا ما كان الأمر فإن هذه القوات كانت منظمة للغاية وكانت ذات تكنيك واضح، وحرفية عالية وانضباط أدائي رائع، قيمهم السلطان على أن يكونوا عن يمين الأسوار ويسارها ويكون السلطان في قلب الجيش.

المدفعية في حصار القسطنطينية

كان الجيش العثماني مزودًا بأحدث المدفعيات الموجودة في زمانه، بل كانت به بعض أنواع المدافع التي لم تكن متوفرة في أي جيش من جيوش العالم، وهذا يعطينا فكرة عن مدى الاستعداد التقني الذي كان عليه الجيش، وذكرت الكثير من المصادر أن عدد المدافع العثمانية في الحصار كان سبعين مدفعًا.

الأسطول البحري العثماني

تكون من اثنين وتسعين سفينة وقد يصل عدد السفن إلى أكثر من ذلك، ومع أن الأسطول العثماني كان في بدايته فإن الروح القتالية عند البحارة كانت عالية وهمتهم كبيرة، وهو ما لا يتوازى على وجه الحقيقة مع إمكانياته العسكرية، وتحرك الأسطول العثماني في الدردنيل شمالًا، ثم بحر مرمرة، وأخيرًا دخل مضيق البوسفور حيث رسى على بعد ثلاث كيلومترات شمال مدينة القسطنطينية عند ميناء العمودين.

واكتمل ترتيب الجيش العثماني بفرقه المتعددة في 6 إبريل، ولم يضيع السلطان وقتًا إنما بدأ من فوره قصف المدينة الحصينة، واستمر القصف لعدة أسابيع، وفي كل مرة تنهدم فيها أسوار المدينة، يسرع فى تصليحها البيزنطيون، واستمر الحصار أسبوعين كاملين ولم يدخل المدينة أي إعانات خارجية، وكان الحصار قويًا عنيفًا، ظهرت بوادره على القسطنطينية حيث قلت المؤن وخاصة الخبز، وتفاقم الأمر وازدادت الأمور سوءًا.

وبعد سبعة وثلاثين يومًا من القصف المستمر أمر ممد الفاتح برفع الحصار والهجوم على القسطنطينية، ووافقه على ذلك الشيخ آق شمس الدين وأيضًا الصدر الأعظم خليل جندرلي وعدد من القوات والجنود والوزراء، وبدأ يُعد الجيش لساعة الصفر، فكانت هناك أعمال عسكرية كثيرة في اليومين السابقين على الهجوم العام الذي تم يوم التاسع والعشرون من مايو؛ وأهمها: “استمرار القصف المدفعي” الذي استمر بشكل متواصل حتى يتمكن من إحداث أكبر أثر ممكن ليُعطي الفرصة للجنود في الاقتحام، وكانت هناك فِرق كبيرة تقوم بملء الخندق الموجود حول الأسوار بالحجارة وبالأخشاب والتراب وكل ما يُمكن أن تصل اليه أيديهم؛ وذلك لتوفير طريق سهل للجنود والمدافع وآلات الحصار عند اللحظة المرتقبة.

وسلك محمد الفاتح عدة مسالك، لتحميس الجنود، حتى أنه أعلن إعلانًا عجيبًا غير متكرر في التاريخ كثيرًا؛ وهو أن كل ثروات المدينة بذهبها وفضتها وثرواتها النفيسة سواء في قصر الإمبراطور أو في بيوت النبلاء أو في عامة الناس ستكون للجيش بكاملها ولن تحتفظ الدولة لنفسها بشيء إلا بالمباني والأسوار، وأيضًا كل من سيبقى حيًا من الجنود يأخذ أجره مضاعفًا مدى الحياة، كما أمر أن تشعل شعلتان أمام كل خيمة من خيام الجيش وأن تشعل الشعلات كذلك في كل السفن الموجودة في القرن الذهبي، فكانت إضاءة غير معتادة حتى ظن المحاصرون أن النيران قد أمسكت بالمعسكر العثماني، ولكنهم فوجئوا أن المعسكر في كامل الاستعدادات؛ مما زادهم خوفًا ورهبة وتوترًا ورعبًا، بالإضافة إلى صيحات التوحيد التي كانت تهز أركان المكان وهي ترتفع إلى عنان السماء، وكانت تهز أرض القسطنطينية هزًا، وتملأ قلوب المحاصرين رعبًا.

وحدد السلطان وقت الهجوم، وأنه سيكون معهم بنفسه في أرض الميدان وأنه سيرى عمل كل واحد منهم ويريد أن يرى أكبر طاقتهم وأعظم أعمالهم في هذه اللحظات المجيدة، وأمر بالصمت التام في المعسكر العثماني في الثامن والعشرين من مايو، وقد أدى هذا الصمت المفاجئ إلى اضطراب أهل المدينة المحاصرة واختلافهم، فقد ظنوا أن العثمانيين، ينسحبون من الميدان، ولكن خاب ظنهم؛ لقد حانت ساعة الصفر.

وقبل منتصف الليل بقليل أُطفئت أنوار المعسكر العثماني كله وساد الهدوء والظلام في المكان، وعند منتصف الليل تقريبًا شق صمت المكان مدفع عظيم، كانت طلقاته هي علامة البدء وكأن القيامة قد قامت، وتحول الصمت الشامل الذي يلف المكان إلى ضجيج عنيف، وتحول الظلام الدامس الذي كان يغرق فيه المعسكر العثماني إلى ما يشبه النهار بعد أن أضيئت المشاعل التي حولت الليل إلى نهار في لحظة واحدة، هذه هي الخطة العثمانية في الهجوم الأخير؛ بأن يكون منتصف الليل هو البداية.

الموجة الأولى

أقبل جنود الباشي بوزوك بحَمية عظيمة وهم يصيحون صيحات عالية ويدقون الطبول بعنف، كانت فرقة الباشي فرقة غير نظامية في الجيش العثماني وبالتالي هي أقلهم احترافية، ولكن الروح العالية التي كانت عندهم جعلتهم يقبِلون على الأسوار في محاولة جادة للتسلق، فكان ردة فعل المدافعين عنيفًا؛ بدأوا في إلقاء الزيت المغلي والأحجار الكبيرة على المتسلقين للأسوار، وبذلك سقط عدد كبير من القتلى فى صفوف العثمانيين، إلا أن البقية منهم صمدوا، ونجح بعضهم في الوصول إلى الأسوار وخاصة منطقة الحائط الشائك، وقد أدى الباشي دورهم بنجاح، ومع أن تركيز هجومهم كان على منطقة الحائط الشائك فإنهم انتشروا على مساحة واسعة من الأسوار لتشتيت المدافعين، وبعد ساعتين من القتال المستمر أصدر السلطان أوامره بالانسحاب لتنتهي بذلك الموجة الأولى من الهجوم.

الموجة الثانية

ثم تأتي بعد ذلك الموجة الثانية من الهجوم الأخير، وكانت القوات بقيادة قوات الأناضول، وهذه القوات مختلفة تمامًا عن قوات الباشي بوزوك فعلى قدر عشوائية فرق الباشي بوزوك كانت قوات الأناضول في غاية التنظيم، لقد أقبلوا كتلة واحدة في غاية التنظيم يتحركون في خطوات مدروسة ومفهومة، غايتهم الوصول إلى الحائط الشائك الذي يسد ثغرات الأسوار، يقول القس خيوس الجنودي ليوناردو: “مازالوا يتحركون نحونا يستخدمون الدروع لحماية أنفسهم من الصخور والطلقات ويحاولون إقحام أنفسهم نحو الحائط الشائك، قتل منهم عدد مذهل قذفنا عليهم طلقات مميتة وسهامًا على كتلتهم المتحركة، ولكنهم مازالوا يتقدمون.”

وقبل الفجر بساعة خضعت جميع الأصوات لصوت أعلى منها جميعًا، هو صوت مدفع أوربان الكبير، طلقة منه أصابت الحائط الشائك وأحدث به ثقبًا في وسطه يكفي لاختراق الرجال، كانت فرصة ثانية لدخول المدينة، وفي لحظات تسلل ثلاثمائة من قوات الأناضول إلى داخل المدينة، ولكن المدافعون أسرعوا بإلقاء الحجارة والأخشاب لسد الثغرة التي أُحدثت في الحائط الشائك، وفي لحظات وجد العثمانيون أنفسهم محصورين داخل المدينة وكانت النتيجة مؤلمة؛ لقد استشهد معظمهم، وصدرت الأوامر بالانسحاب الكامل لقوات الأناضول، وبهذا تكون انتهت المهمة الثانية من الهجوم النهائي.

كان السلطان يعلم أن النجاح برمته يتوقف على الموجة الأخيرة، وأنه في حال فشلها فإن الجيوش العثمانية تنسحب كلها على الأغلب وتعود إلى نقطة الصفر، ولكن مع خطورة هذا الموقف، خطب محمد الفاتح فى فرقة الإنكشارية قائلًا: “أيها الأصدقاء لقد امتلكنا! المدينة مدينتنا، إنهم بالفعل يهربون منا، إنهم لا يستطيعون الثبات أكثر من ذلك، لقد صارت الأسوار خالية من المدافعين، وإن الأمر يحتاج إلى قليل من الجهد وسوف تؤخذ المدينة. لا تضعفوا، ولكن اعملوا بكل طاقتكم، كونوا رجالًا، وأنا سأكون معكم.”

الموجة الثالثة – فتح القسطنطينة

وبدأت فرقة الإنكشارية بالتحرك، كانت حركة الإنكشارية مختلفة عن حركة الجيوش العثمانية السابقة، كانوا يتقدمون بهدوء عجيب، وبصفوف غاية في النظام، وبصيحات واثقة ثابتة، وكانت سُمعَتُهم معروفة في أوروبا، وصيتُهم ذائع في كل مكان، ويقول المؤرخ الأمريكي توماس مادين: “لأسباب جيدة لم يكن ينظر نصارى أوروبا إلى الإنكشارية إلا بكامل الرعب والفزع.”

وهجم الإنكشارية بضراوة على الأسوار دون أي تردد، وكان هجومهم على مساحة واسعة منها لتشتيت المدافعين، وسرعان ما ثبتوا سلالمهم على الأسوار، وبدأوا في الوصول إلى المنصة بين الأسوار الداخلية والخارجية، ومع بزوغ النهار كان ثلاثمائة من الإنكشارية قد وصلوا إلى المنصة ودار قتال عنيف بينهم وبين الحامية البيزنطية والإيطالية التي كانت تحت قياده الإمبراطور وجوستييناني، وكان القتال سجالًا، وفي هذه الأثناء نسي أو فشل أحد الجنود في إغلاق بوابة مهجورة منذ سنين تسمح بالدخول إلى القسطنطينية في إغلاقها في وقت قريب من أحداث القتال.

وبالتالي لاحظها بعض الجنود العثمانيين وسرعان ما تسللوا إليها وصعدوا على سلالم البرج حتى وصلوا إلى أعلى الأسوار، ونزعت الأعلام البيزنطية ورُفع العلم العثماني لأول مرة فوق أسوار القسطنطينية، رأى الإنكشارية الراية وهم يقاتلون فصاحوا بأصوات عالية: “لقد أخذنا المدينة” وازدادت ضراوة القتال وأصيب القائد الغنوي چوستينياني، وكانت هذه نقطة تحول في المعركة؛ حيث طُلب من الإمبراطور مفاتيح البوابة ليُحمل داخل المدينة، وحينها أسرع رجال الإنكشارية لاغتنام الفرصة؛ فاندفعوا بالآلاف نحو البوابة، ولم يجدوا مقاومة تُذكر عند صعودهم الأسوار.

فتح القسطنطينية

وكان هذا الدخول عند شروق الشمس مباشرة، وحدثت حالة من الذعر الشديد إذ انطلق الكثيرون ينادون في الشوارع “لقد أُخذت المدينة”، وأسرع الجنود العثمانيون ليفتحوا بقية الأبواب لتنهمر جموع الجيش العثماني داخل المدينة لتسقط القسطنطينية بيد العثمانيين في 29 مايو عام 1453، بقيادة السلطان محمد الفاتح وانتهاء الإمبراطورية البيزنطية التي دامت ألف عام وبداية نهاية العصور الوسطى في القارة الأوروبية.

وبعد أن تأكد السلطان محمد الفاتح من سيطرة جيشه على المدينة دخل عاصمة البيزنطيين وجال في أنحائها، وأطلق عليها اسم (إسلام بول)، الذي يعني بالتركية دولة الإسلام، والتى ننطقها الآن اسطنبول.