الرابح والخاسر من الاتفاق السعودي الإيراني.. تحليل واقعى لمفكر سعودى

بيان

.. تقديم:

صدمة دهشة، مشوبة بمشاعر تتأرجح ما بين اليأس والرجاء، مع شىء من الفخر بأن العرب أخيرا يستطيعون أن يواجهوا “الغولة”، وأنهم لم يعودوا يخشون عينها الحمراء.. عن ردة فعل الاتفاق السعودى – الإيرانى عند النخب المصرية تحديدا أتحدث.

هذه المشاعر التى تحتويها المقدمة السابقة أنتجت خطابا إنشائيا، متسرعا، تعامل مع الحدث الكبير، بشىء من السطحية، وأقرب إلى فضفضة المشاعر، لكن ماذا على الجانب الآخر، تحديدا النخبة السعودية، كيف رأت المسألة؟!.. وماذا عن الأسرار الكامنة وراء هذا الاتفاق.. وفى طياته ؟!.

ما أَعْسَاهُ التحليل التالى الذى كتبه المفكر والكاتب السعودى الشاب عبد الغنى الكندى أن يجيب على جل الأسئلة التى تدور بأذهاننا فى شأن هذه المسألة السعودية – الإيرانية، التى تلقى بظلالها على معادلات كثيرة فى المنطقة، وتهزها فى أساسياتها.

الموضوع:

الاتفاق السعودي ـ الإيراني: وجهة نظر واقعية

بعد نهاية الحرب العالمية الأولى في 1918 تحيرَّ الحلفاء أو الدول المنتصرة في الحرب، حول الاستراتيجيات المثلى للتعامل مع ألمانيا (المارقة) لعقلنة سياستها وضمان عدم لجوئها للحروب. ولأن معظم الطبقة الاستشارية في ذلك الوقت كانوا من خلفيات عسكرية والتي تميل بطبعها في الغالب إلى التسرع والاندفاع نحو استخدام القوة، فكانت تفضيلاتها الاستراتيجية تميل إلى لعبة (win – lose situation)، أو لعبة (الفوز كامل لك والخسارة كلها لغيرك)، والشهيرة بمسمى المعادلة الصفرية، والتي بمقتضاها يستحوذ اللاعب المنتصر على كل شيء في حين أن اللاعب الخاسر يخسر كل شيء (كالمباريات النهائية في الألعاب الرياضية). وكانت نتيجة هذه المقاربة أنْ أرغم الحلفاء ألمانيا على توقيع معاهدة فرساي «المذلة» والتي شملت دفع تعويضات هائلة، واستقطاع أراضٍ ألمانية، وتجريدها من السلاح الثقيل، وغير ذلك من العقوبات المهينة. ولم يمضِ على الحرب عقدان ونصف حتى بدأ الكساد العالمي في 1939 فعجزت الحكومة البافارية عن سداد التعويضات، ورافق ذلك ارتفاع نسب البطالة والفقر والتضخم بشكل غير مسبوق وانهيار للطبقة الوسطى. وقد أفضت كل تلك المتغيرات مع أسباب أخرى إلى انبثاق العقيدة النازية وبزوغ هتلر الذي أقحم ألمانيا في الحرب العالمية الثانية التي كانت كوارثها وضحاياها أكبر بملايين المرات من الحرب العالمية الأولى. وكان ذلك يعني أن التفاهمات والمفاوضات بقواعد لعبة «win – lose situation» غير مجدية، وأن فرص السلام وفق معادلة الألعاب الصفرية محدودة جداً، وأن الهدف الذي كانت تريد أن تتجنبه هذه اللعبة بشكل مقصود، وهو منع ألمانيا من إشعال فتيل الحرب، كانت نتيجته عكسية، ومخرجاته غير مقصودة.

وبعد الحرب العالمية الثانية، تغيرت الطبقة الاستشارية وبدلاً من الاستعانة بالبيروقراطية العسكرية تمَّت الإفادة من خبراء العلوم السياسية والاقتصاد والذين يميلون بطبيعتهم إلى التدبر بعمق وروية في قراءة كل الخيارات والبدائل المتاحة، أو خلق فرص وسيناريوهات جديدة غير متوقعة، والتفنن في سياسات تحويل هوية الخصم من «عدو» إلى «صديق» أو في أسوأ الحالات إلى «منافس». ومن هذا التوجه تخلى هؤلاء الخبراء عن لعبة «الفوز كامل لك والخسارة كلها لغيرك» أو المعادلات الصفرية، وتبنوا بدلاً من ذلك لعبة «win – win situation»، أي الفوز لجميع الأطراف، وتوزيع المكاسب على الكل. وتمّ التوصل إلى قواعد هذه اللعبة الجديدة بعد أن اكتشف خبراء السياسة والاقتصاد أن معظم الحروب تنشأ لسبب وحيد، ألا وهو «غياب الثقة بين اللاعبين». ففي اعتقادهم أن غياب الثقة يأتي من دور عنصر استراتيجي في غاية الأهمية للعلاقات بين الدول، وهو «نقص المعلومات». وافترضوا بناءً على ذلك بأنه كلما زادت المعلومات عند اللاعبين ازدادت معدلات الثقة وحل السلام والاستقرار بين الدول، وعلى العكس كلما كانت المعلومات ناقصة، أو مشوهة، تشوه تصور صانع القرار عن الخصم المنافس، وبالتالي ازدادت فرص الحرب وغياب السلام، وإن اكتملت المعلومات عند كل اللاعبين ستنتهي لعبة الحرب.

ومن هذا الافتراض تم تشكيل النسق التنظيمي أو الملعب المحكوم بالشروط والقواعد الحاكمة لسلوك اللاعبين والمتجسدة في منظمات إقليمية تبلورت صيغتها النهائية على شكل الاتحاد الأوروبي، والناتو، وتشكيلات مؤسساتية أخرى. وتُدارُ هذه المؤسسات في الغالب بواسطة شبكة معقدة من العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعسكرية، وأجهزة قضائية تحل المشكلات بين الدول الأعضاء، والأهم من ذلك أنها تتكون من مرافق جيوستراتيجية تضمن عملية الحوار البناء بين الأطراف، وتسهيل تدفق كمٍّ هائل من المعلومات بين اللاعبين الأعضاء بما في ذلك أخطر المعلومات العسكرية والاستخباراتية الحساسة. وبموجب ذلك أصبح من حق فرنسا وألمانيا وباقي اللاعبين الآخرين في المنظومة الإقليمية امتلاك المعلومات كافة عن الدول الأخرى، والحق في الزيارات المتبادلة غير المعلنة بهدف التفتيش والتحري عن مصداقية المعلومات ودقتها، وتبادل الإخباريات الأمنية والاستخباراتية، ناهيك بحق امتلاك الأعضاء المعلومات الديمغرافية، والثقافية والاقتصادية الأخرى بعضهم عن بعض.

وبسبب امتلاك هذا الكم الهائل من المعلومات البينية، والعلاقات الاستراتيجية بينهم، ازدادت الثقة بين اللاعبين، وقلّت نسب احتمالات الحروب داخل أوروبا بين الدول الأعضاء، وعمَّ السلام بين أعضاء الاتحاد الأوروبي لأكثر من سبعين عاماً. وبسبب تعميق روابط ألمانيا بشبكة معقدة من المصالح الاستراتيجية مع أوروبا، ازدادت قناعة الساسة الألمان بأن تأثير تكلفة الحرب عليهم ستكون أكبر من الآخرين. ومن هنا تمَّت عقلنة السياسة الألمانية تحت مظلة لعبة الفوز للجميع وتوزيع المكاسب المتبادلة، وبذلك تحوّلت ألمانيا من أكثر اللاعبين المعادين للسلام، والمزعزعين للاستقرار والأمن الدوليين، إلى أكثر الدول سلمية في العالم. والأهم من ذلك أن الثقافة الألمانية بدلاً من الارتهان لثقافة المظلومية، والتشرنق داخل صندوق هزائم التاريخ، والانشغال بحكايات بطولات أمجاد الماضي وقيمه الرمزية، والرغبة بإعادة إنتاجه من أجل الانتقام من الآخر المحتل أو المستعمر، انطلق العقل الألماني إلى مفاهيم القطيعة معها والانطلاق نحو مستقبل صناعي وتكنولوجي ساد العالم.

وبيت القصيد من هذا الاستدلال التاريخي، أيُّ المعادلتين أكثر ملاءمة للتعامل مع إيران؟ وهل تمكن عقلنة السياسة الإيرانية وتحويلها إلى دولة غير معادية للمجتمع الدولي، ولاعب أساسي يسهم في الحفاظ على أمنه واستقراره؟ وهل هناك منظومة إقليمية تضمن تدفق وتبادل المعلومات وتحقيق الحوار البنّاء بين إيران والسعودية أو اللاعبين الآخرين؟

طبعاً الإجابة عن هذه الأسئلة في غاية التعقيد، لا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار أن عقلنة السياسة الألمانية أو حتى اليابانية وتحويلهما من دول فاشية باتجاهات عدائية حيال الأمن والاستقرار الدوليين إلى أكثرهما دعماً لهما، كانت نتيجة هزيمة عسكرية قاسية، وتغيير كلي للنخبة السياسية والآيديولوجيات الفاشية والنازية. أضف إلى ذلك أن الدولتين امتلكتا بنية تحتية صناعية متقدمة قبل الحرب، وثقافة رأسمالية واسعة. وكل هذه الشروط الموضوعية المسبقة مرفوعة وغير منطبقة على الوضع الإيراني. فإيران ما زالت تفاوض بنخبتها السياسية التقليدية، وما زال تصدير شعارات الثورة، ومعاداة الغرب من أهم أدوات سياستها الخارجية، كما أن مشروعها السياسي القائم على التدخل في الشؤون الداخلية للنظم السياسية واستغلال ساحة الدول الهشة والفاشلة لدعم وتسليح ميليشيات وأحزاب وفصائل معادية لحكوماتها مكوّن أساسي في أجندتها السياسية. وهذا الأمر يعني أن الإدارة الإيرانية كلاعب أساسي في المنطقة كانت لا تلعب بقواعد لعبة توزيع المكاسب والأرباح مع الدول الأخرى. بالإضافة إلى ذلك أن السياسات الإيرانية ترتكز على توظيف حالات الفراغ السياسي التي تنشأ من الحروب والفوضى لتحقيق مصالحها الاستراتيجية، عبر دعم القوى والفصائل الموالية لها كالحال في العراق، وفلسطين، ولبنان، وسوريا، واليمن، وبالتالي تهدد توازن القوى الإقليمي بتغيير شروط اللعبة بالمنطقة.

في المقابل فإنَّ السياسات السعودية، تدعم في الغالب شرعيات الحكومات القائمة، ومناوئة لعمليات ملشنة الفصائل والقوى التي تهدد شرعية النظم القائمة، حفاظاً على مكتسبات وبقاء توازن القوى الإقليمي القائم. وبطبيعة الحال، فإن هذه التناقضات الواضحة في السياسات العليا بين البلدين، جعلت من معادلة الربح والخسارة الصفرية معياراً لرسم مشهد العلاقة بينهما، وأدَّى انغلاق كل أشكال قنوات التواصل والحوار التي تسهم في تدفق المعلومات عند صناع القرار إلى تقويض الثقة بشكل كبير بينهما. وازدادت حدة تلك التناقضات والصراع بين البلدين بعد تدخل إيران في اليمن وتوظيفها ميليشيات الحوثي كمخلب قط في خاصرة السعودية، وتمدد نفوذها في المناطق اليمنية والتي تعدها السعودية عمقها الاستراتيجي وحديقتها الخلفية الجنوبية، واتخذ هذا المنحى اتجاهاً أكثر خطورة بعد الاعتداء العسكري – الإيراني على محطات «أرامكو» بالمنطقة الشرقية، والذي قابله موقف أميركي ودولي متراخٍ وغير متسق مع التزام المجتمع الدولي الحفاظَ على استقرار سوق الطاقة العالمية.

بيدَ أنه ورغم تراكم الأرباح والمكاسب التي حصدتها إيران من نفوذها الإقليمي وتغلغلها في مناطق الدول الفاشلة والمنهارة، فإنها تعرضت في الآونة الأخيرة لخسائر فادحة أسهمت ربما في تَطلُّع نظامها إلى البقاء، وبالتالي تغيير قواعد لعبتها الصفرية، وتحوّل دبلوماسيتها من مقاربة «الفوز كامل لك والخسارة كلها لغيرك» إلى منطق «الفوز لجميع الأطراف وتوزيع المكاسب على الكل». فلربما قد يكون تغيرها على هذا النحو بسبب أزماتها الداخلية الحادة كالانتفاضة الشعبية الواسعة الممتدة لشهور جراء مقتل مهسا أميني، ورفع هتافات مناوئة لحكومة الملالي والمرشد العام، بل وإحراق صوره في الشوارع، واعتداء المتظاهرين على رجال الأمن وأصحاب العمائم. ورافق ذلك انهيار للعملة الإيرانية وازدياد حالات الفقر والبطالة وتضخم هائل للأسعار بسبب الحصار الاقتصادي القاسي المفروض عليها. وتفاقمت أيضاً الخسائر الإيرانية بسبب فقدان كثير من الدول الأوروبية ثقتها بالسياسات الإيرانية الناتجة من دعم إيران للحرب الروسية ضد أوكرانيا وتسليح الجيش الروسي بطائرات درون الإيرانية، علاوة على استخدام الشرطة للقوة المفرطة والعنف ضد المتظاهرين الإيرانيين. وفي المقابل، أعادت الحكومة السعودية ترتيب أوراق لعبتها السياسية خارج مظلة الوسيط الأميركي بسبب غياب جدّية الدور الأميركي في حل قضايا الشرق الأوسط، ووضوح عجزه عن إيقاف مشاكسات إيران في المنطقة وتهديداتها الأمنية لتوازن القوى الإقليمي، وانشغال الحكومة السعودية بقضاياها التنموية الداخلية التي لن تزدهر إلا في ظل مناخ إقليمي سلمي، بعيداً عن أي مشاريع للحرب. ومما عزَّز من رغبة السعودية في إعادة ترتيب أوراقها، هو إحجامها عن التورط في إقحامها في أي عملية عسكرية مستقبلية ضد إيران، لا سيما في ظل التهديدات العسكرية الإسرائيلية الجدية بضربة ضد منشآت إيران النووية، وهو الأمر الذي قد يدفع الإيرانيين إلى الانتقام المضاد باستهداف مصالح السعودية لرفع تكلفة الحرب على المجتمع الدولي.

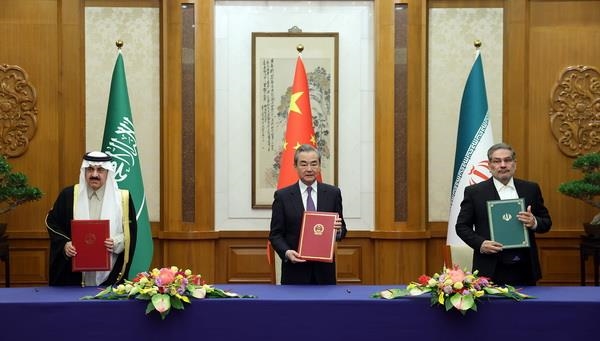

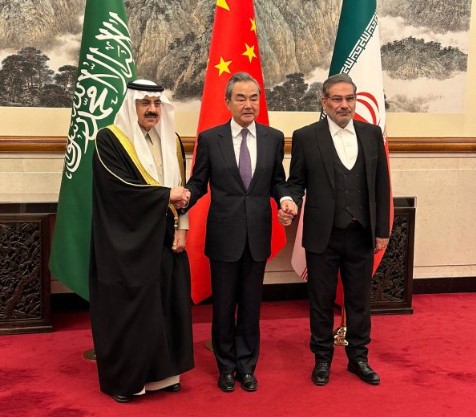

ولذلك يبدو أن كل تلك العوامل أسهمت في إنتاج هذا الاتفاق. وربما يكون الاتفاق بمثابة مشروع بداية طريق لترتيب قواعد لعبة «الفوز للجميع win – win situation» والتي جاءت نتيجة لتقاطع واضح في قناعة كِلا اللاعبين الإيراني والسعودي في ارتفاع تكلفة الخسائر لكليهما عند الاستمرار في عملية العداء والمعادلة الصفرية، ورغبة النظام الإيراني في الانعتاق من أزماته الداخلية والدولية، وإرادة صانع القرار السعودي الانشغال بقضاياه التنموية التي يعكّر صفوَها حربُ اليمن، ودعم إيران لميليشيات الحوثي أو سيناريوهات إشعال حرب مقبلة على إيران. والأهم من كل ذلك التقاطع المشترك في غياب ثقة اللاعبين الإيراني والسعودي في الدور الأميركي لقيادة المنطقة. ونظراً لانعدام أي منظومة إقليمية تعزز الثقة بين البلدين، وغياب الوسيط الأميركي، ومحدودية قدرات الوسيط العراقي أو العماني في إرغام إيران على الوفاء بالتزاماتها مما يعزز من ثقة اللاعب السعودي بالتعهدات الإيرانية، كانت الصين هي البديل الاستراتيجي. فالصين تمتلك أوراق ضغط هائلة ضد إيران، فهي أكبر شريك تجاري لها، والمستورد الأول لمشتقاتها النفطية، ووقّع البلدان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة المبرمة لمدة 25 عاماً والتي بموجبها تستثمر الصين 400 مليار دولار في الاقتصاد الإيراني، مقابل أن تمد إيران الصين بالنفط وبأسعار ثابتة ومنخفضة للغاية، وشراء مشتقات النفط الإيراني بالين الصيني بدلاً من الدولار الأميركي. وبهذه الاتفاقية ومصالح مشتركة أخرى هيمنت الصين على القرار الإيراني، وامتلكت أوراق ضغط ضخمة ضد إيران للوفاء بتعهداتها. وفي المقابل نشطت العلاقات الصينية – السعودية الاستراتيجية مؤخراً في المجالات التجارية والتكنولوجية، وقادت الأخيرة مؤتمر العلاقات العربية – الصينية، وفتحت الأسواق العربية للمستثمر الصيني. كما أبدت الصين، في المقابل، رغبتها في الاستثمار الاقتصادي في الأسواق العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص. كل هذه العوامل كرّست الدور الصيني كلاعب أساسي في الصراع السعودي والإيراني وكبديل عن الوسيط الأميركي، والنظر إلى الصين بوصفها أولاً مرجعاً نهائياً لكِلا اللاعبين السعودي والإيراني في حل الصراعات التي قد تنشب بينهما، وثانياً بوصفها لاعباً مهماً في تعزيز عوامل الثقة بين الطرفين. ومن أهم عوامل تعزيز هذه الثقة برعاية اللاعب الصيني هو تبادل المعلومات بين السعودية وإيران، والانخراط في الحوار البنّاء بينهما، والذي تبلورت بواكير بعض إرهاصاته في إعادة فتح السفارات والقنوات الدبلوماسية، والإحجام عن التدخل في الشؤون الداخلية، وربما يعقب ذلك تدشين علاقات اقتصادية وثقافية بينهما. ومن المحتمل أن تتوسع دائرة الثقة في الدور الصيني كمرجع تحكيمي لتشمل بقية اللاعبين في منظمة مجلس التعاون الخليجي، أو إنشاء منظومات إقليمية موازية تُعنى بملفات استبعد نهاية الحرب العالمية الأولى في 1918 تحيرَّ الحلفاء أو الدول المنتصرة في الحرب، حول الاستراتيجيات المثلى للتعامل مع ألمانيا (المارقة) لعقلنة سياستها وضمان عدم لجوئها للحروب. ولأن معظم الطبقة الاستشارية في ذلك الوقت كانوا من خلفيات عسكرية والتي تميل بطبعها في الغالب إلى التسرع والاندفاع نحو استخدام القوة، فكانت تفضيلاتها الاستراتيجية تميل إلى لعبة (win – lose situation)، أو لعبة (الفوز كامل لك والخسارة كلها لغيرك)، والشهيرة بمسمى المعادلة الصفرية، والتي بمقتضاها يستحوذ اللاعب المنتصر على كل شيء في حين أن اللاعب الخاسر يخسر كل شيء (كالمباريات النهائية في الألعاب الرياضية). وكانت نتيجة هذه المقاربة أنْ أرغم الحلفاء ألمانيا على توقيع معاهدة فرساي «المذلة» والتي شملت دفع تعويضات هائلة، واستقطاع أراضٍ ألمانية، وتجريدها من السلاح الثقيل، وغير ذلك من العقوبات المهينة. ولم يمضِ على الحرب عقدان ونصف حتى بدأ الكساد العالمي في 1939 فعجزت الحكومة البافارية عن سداد التعويضات، ورافق ذلك ارتفاع نسب البطالة والفقر والتضخم بشكل غير مسبوق وانهيار للطبقة الوسطى. وقد أفضت كل تلك المتغيرات مع أسباب أخرى إلى انبثاق العقيدة النازية وبزوغ هتلر الذي أقحم ألمانيا في الحرب العالمية الثانية التي كانت كوارثها وضحاياها أكبر بملايين المرات من الحرب العالمية الأولى. وكان ذلك يعني أن التفاهمات والمفاوضات بقواعد لعبة «win – lose situation» غير مجدية، وأن فرص السلام وفق معادلة الألعاب الصفرية محدودة جداً، وأن الهدف الذي كانت تريد أن تتجنبه هذه اللعبة بشكل مقصود، وهو منع ألمانيا من إشعال فتيل الحرب، كانت نتيجته عكسية، ومخرجاته غير مقصودة.

وبعد الحرب العالمية الثانية، تغيرت الطبقة الاستشارية وبدلاً من الاستعانة بالبيروقراطية العسكرية تمَّت الإفادة من خبراء العلوم السياسية والاقتصاد والذين يميلون بطبيعتهم إلى التدبر بعمق وروية في قراءة كل الخيارات والبدائل المتاحة، أو خلق فرص وسيناريوهات جديدة غير متوقعة، والتفنن في سياسات تحويل هوية الخصم من «عدو» إلى «صديق» أو في أسوأ الحالات إلى «منافس». ومن هذا التوجه تخلى هؤلاء الخبراء عن لعبة «الفوز كامل لك والخسارة كلها لغيرك» أو المعادلات الصفرية، وتبنوا بدلاً من ذلك لعبة «win – win situation»، أي الفوز لجميع الأطراف، وتوزيع المكاسب على الكل. وتمّ التوصل إلى قواعد هذه اللعبة الجديدة بعد أن اكتشف خبراء السياسة والاقتصاد أن معظم الحروب تنشأ لسبب وحيد، ألا وهو «غياب الثقة بين اللاعبين». ففي اعتقادهم أن غياب الثقة يأتي من دور عنصر استراتيجي في غاية الأهمية للعلاقات بين الدول، وهو «نقص المعلومات». وافترضوا بناءً على ذلك بأنه كلما زادت المعلومات عند اللاعبين ازدادت معدلات الثقة وحل السلام والاستقرار بين الدول، وعلى العكس كلما كانت المعلومات ناقصة، أو مشوهة، تشوه تصور صانع القرار عن الخصم المنافس، وبالتالي ازدادت فرص الحرب وغياب السلام، وإن اكتملت المعلومات عند كل اللاعبين ستنتهي لعبة الحرب.

ومن هذا الافتراض تم تشكيل النسق التنظيمي أو الملعب المحكوم بالشروط والقواعد الحاكمة لسلوك اللاعبين والمتجسدة في منظمات إقليمية تبلورت صيغتها النهائية على شكل الاتحاد الأوروبي، والناتو، وتشكيلات مؤسساتية أخرى. وتُدارُ هذه المؤسسات في الغالب بواسطة شبكة معقدة من العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعسكرية، وأجهزة قضائية تحل المشكلات بين الدول الأعضاء، والأهم من ذلك أنها تتكون من مرافق جيوستراتيجية تضمن عملية الحوار البناء بين الأطراف، وتسهيل تدفق كمٍّ هائل من المعلومات بين اللاعبين الأعضاء بما في ذلك أخطر المعلومات العسكرية والاستخباراتية الحساسة. وبموجب ذلك أصبح من حق فرنسا وألمانيا وباقي اللاعبين الآخرين في المنظومة الإقليمية امتلاك المعلومات كافة عن الدول الأخرى، والحق في الزيارات المتبادلة غير المعلنة بهدف التفتيش والتحري عن مصداقية المعلومات ودقتها، وتبادل الإخباريات الأمنية والاستخباراتية، ناهيك بحق امتلاك الأعضاء المعلومات الديمغرافية، والثقافية والاقتصادية الأخرى بعضهم عن بعض.

وبسبب امتلاك هذا الكم الهائل من المعلومات البينية، والعلاقات الاستراتيجية بينهم، ازدادت الثقة بين اللاعبين، وقلّت نسب احتمالات الحروب داخل أوروبا بين الدول الأعضاء، وعمَّ السلام بين أعضاء الاتحاد الأوروبي لأكثر من سبعين عاماً. وبسبب تعميق روابط ألمانيا بشبكة معقدة من المصالح الاستراتيجية مع أوروبا، ازدادت قناعة الساسة الألمان بأن تأثير تكلفة الحرب عليهم ستكون أكبر من الآخرين. ومن هنا تمَّت عقلنة السياسة الألمانية تحت مظلة لعبة الفوز للجميع وتوزيع المكاسب المتبادلة، وبذلك تحوّلت ألمانيا من أكثر اللاعبين المعادين للسلام، والمزعزعين للاستقرار والأمن الدوليين، إلى أكثر الدول سلمية في العالم. والأهم من ذلك أن الثقافة الألمانية بدلاً من الارتهان لثقافة المظلومية، والتشرنق داخل صندوق هزائم التاريخ، والانشغال بحكايات بطولات أمجاد الماضي وقيمه الرمزية، والرغبة بإعادة إنتاجه من أجل الانتقام من الآخر المحتل أو المستعمر، انطلق العقل الألماني إلى مفاهيم القطيعة معها والانطلاق نحو مستقبل صناعي وتكنولوجي ساد العالم.

وبيت القصيد من هذا الاستدلال التاريخي، أيُّ المعادلتين أكثر ملاءمة للتعامل مع إيران؟ وهل تمكن عقلنة السياسة الإيرانية وتحويلها إلى دولة غير معادية للمجتمع الدولي، ولاعب أساسي يسهم في الحفاظ على أمنه واستقراره؟ وهل هناك منظومة إقليمية تضمن تدفق وتبادل المعلومات وتحقيق الحوار البنّاء بين إيران والسعودية أو اللاعبين الآخرين؟

طبعاً الإجابة عن هذه الأسئلة في غاية التعقيد، لا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار أن عقلنة السياسة الألمانية أو حتى اليابانية وتحويلهما من دول فاشية باتجاهات عدائية حيال الأمن والاستقرار الدوليين إلى أكثرهما دعماً لهما، كانت نتيجة هزيمة عسكرية قاسية، وتغيير كلي للنخبة السياسية والآيديولوجيات الفاشية والنازية. أضف إلى ذلك أن الدولتين امتلكتا بنية تحتية صناعية متقدمة قبل الحرب، وثقافة رأسمالية واسعة. وكل هذه الشروط الموضوعية المسبقة مرفوعة وغير منطبقة على الوضع الإيراني. فإيران ما زالت تفاوض بنخبتها السياسية التقليدية، وما زال تصدير شعارات الثورة، ومعاداة الغرب من أهم أدوات سياستها الخارجية، كما أن مشروعها السياسي القائم على التدخل في الشؤون الداخلية للنظم السياسية واستغلال ساحة الدول الهشة والفاشلة لدعم وتسليح ميليشيات وأحزاب وفصائل معادية لحكوماتها مكوّن أساسي في أجندتها السياسية. وهذا الأمر يعني أن الإدارة الإيرانية كلاعب أساسي في المنطقة كانت لا تلعب بقواعد لعبة توزيع المكاسب والأرباح مع الدول الأخرى. بالإضافة إلى ذلك أن السياسات الإيرانية ترتكز على توظيف حالات الفراغ السياسي التي تنشأ من الحروب والفوضى لتحقيق مصالحها الاستراتيجية، عبر دعم القوى والفصائل الموالية لها كالحال في العراق، وفلسطين، ولبنان، وسوريا، واليمن، وبالتالي تهدد توازن القوى الإقليمي بتغيير شروط اللعبة بالمنطقة.

اقرأ أيضا:

-

عاطف عبد الغنى يكتب: مقال مهم لمفكر عربى إصلاحى

-

عبدالغنى الكندى يكتب: المرأة ومجتمعات الأنا العليا الصلبة

في المقابل فإنَّ السياسات السعودية، تدعم في الغالب شرعيات الحكومات القائمة، ومناوئة لعمليات ملشنة الفصائل والقوى التي تهدد شرعية النظم القائمة، حفاظاً على مكتسبات وبقاء توازن القوى الإقليمي القائم. وبطبيعة الحال، فإن هذه التناقضات الواضحة في السياسات العليا بين البلدين، جعلت من معادلة الربح والخسارة الصفرية معياراً لرسم مشهد العلاقة بينهما، وأدَّى انغلاق كل أشكال قنوات التواصل والحوار التي تسهم في تدفق المعلومات عند صناع القرار إلى تقويض الثقة بشكل كبير بينهما. وازدادت حدة تلك التناقضات والصراع بين البلدين بعد تدخل إيران في اليمن وتوظيفها ميليشيات الحوثي كمخلب قط في خاصرة السعودية، وتمدد نفوذها في المناطق اليمنية والتي تعدها السعودية عمقها الاستراتيجي وحديقتها الخلفية الجنوبية، واتخذ هذا المنحى اتجاهاً أكثر خطورة بعد الاعتداء العسكري – الإيراني على محطات «أرامكو» بالمنطقة الشرقية، والذي قابله موقف أميركي ودولي متراخٍ وغير متسق مع التزام المجتمع الدولي الحفاظَ على استقرار سوق الطاقة العالمية.

بيدَ أنه ورغم تراكم الأرباح والمكاسب التي حصدتها إيران من نفوذها الإقليمي وتغلغلها في مناطق الدول الفاشلة والمنهارة، فإنها تعرضت في الآونة الأخيرة لخسائر فادحة أسهمت ربما في تَطلُّع نظامها إلى البقاء، وبالتالي تغيير قواعد لعبتها الصفرية، وتحوّل دبلوماسيتها من مقاربة «الفوز كامل لك والخسارة كلها لغيرك» إلى منطق «الفوز لجميع الأطراف وتوزيع المكاسب على الكل». فلربما قد يكون تغيرها على هذا النحو بسبب أزماتها الداخلية الحادة كالانتفاضة الشعبية الواسعة الممتدة لشهور جراء مقتل مهسا أميني، ورفع هتافات مناوئة لحكومة الملالي والمرشد العام، بل وإحراق صوره في الشوارع، واعتداء المتظاهرين على رجال الأمن وأصحاب العمائم. ورافق ذلك انهيار للعملة الإيرانية وازدياد حالات الفقر والبطالة وتضخم هائل للأسعار بسبب الحصار الاقتصادي القاسي المفروض عليها. وتفاقمت أيضاً الخسائر الإيرانية بسبب فقدان كثير من الدول الأوروبية ثقتها بالسياسات الإيرانية الناتجة من دعم إيران للحرب الروسية ضد أوكرانيا وتسليح الجيش الروسي بطائرات درون الإيرانية، علاوة على استخدام الشرطة للقوة المفرطة والعنف ضد المتظاهرين الإيرانيين. وفي المقابل، أعادت الحكومة السعودية ترتيب أوراق لعبتها السياسية خارج مظلة الوسيط الأميركي بسبب غياب جدّية الدور الأميركي في حل قضايا الشرق الأوسط، ووضوح عجزه عن إيقاف مشاكسات إيران في المنطقة وتهديداتها الأمنية لتوازن القوى الإقليمي، وانشغال الحكومة السعودية بقضاياها التنموية الداخلية التي لن تزدهر إلا في ظل مناخ إقليمي سلمي، بعيداً عن أي مشاريع للحرب. ومما عزَّز من رغبة السعودية في إعادة ترتيب أوراقها، هو إحجامها عن التورط في إقحامها في أي عملية عسكرية مستقبلية ضد إيران، لا سيما في ظل التهديدات العسكرية الإسرائيلية الجدية بضربة ضد منشآت إيران النووية، وهو الأمر الذي قد يدفع الإيرانيين إلى الانتقام المضاد باستهداف مصالح السعودية لرفع تكلفة الحرب على المجتمع الدولي.

ولذلك يبدو أن كل تلك العوامل أسهمت في إنتاج هذا الاتفاق. وربما يكون الاتفاق بمثابة مشروع بداية طريق لترتيب قواعد لعبة «الفوز للجميع win – win situation» والتي جاءت نتيجة لتقاطع واضح في قناعة كِلا اللاعبين الإيراني والسعودي في ارتفاع تكلفة الخسائر لكليهما عند الاستمرار في عملية العداء والمعادلة الصفرية، ورغبة النظام الإيراني في الانعتاق من أزماته الداخلية والدولية، وإرادة صانع القرار السعودي الانشغال بقضاياه التنموية التي يعكّر صفوَها حربُ اليمن، ودعم إيران لميليشيات الحوثي أو سيناريوهات إشعال حرب مقبلة على إيران. والأهم من كل ذلك التقاطع المشترك في غياب ثقة اللاعبين الإيراني والسعودي في الدور الأميركي لقيادة المنطقة. ونظراً لانعدام أي منظومة إقليمية تعزز الثقة بين البلدين، وغياب الوسيط الأميركي، ومحدودية قدرات الوسيط العراقي أو العماني في إرغام إيران على الوفاء بالتزاماتها مما يعزز من ثقة اللاعب السعودي بالتعهدات الإيرانية، كانت الصين هي البديل الاستراتيجي. فالصين تمتلك أوراق ضغط هائلة ضد إيران، فهي أكبر شريك تجاري لها، والمستورد الأول لمشتقاتها النفطية، ووقّع البلدان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة المبرمة لمدة 25 عاماً والتي بموجبها تستثمر الصين 400 مليار دولار في الاقتصاد الإيراني، مقابل أن تمد إيران الصين بالنفط وبأسعار ثابتة ومنخفضة للغاية، وشراء مشتقات النفط الإيراني بالين الصيني بدلاً من الدولار الأميركي. وبهذه الاتفاقية ومصالح مشتركة أخرى هيمنت الصين على القرار الإيراني، وامتلكت أوراق ضغط ضخمة ضد إيران للوفاء بتعهداتها. وفي المقابل نشطت العلاقات الصينية – السعودية الاستراتيجية مؤخراً في المجالات التجارية والتكنولوجية، وقادت الأخيرة مؤتمر العلاقات العربية – الصينية، وفتحت الأسواق العربية للمستثمر الصيني. كما أبدت الصين، في المقابل، رغبتها في الاستثمار الاقتصادي في الأسواق العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص. كل هذه العوامل كرّست الدور الصيني كلاعب أساسي في الصراع السعودي والإيراني وكبديل عن الوسيط الأميركي، والنظر إلى الصين بوصفها أولاً مرجعاً نهائياً لكِلا اللاعبين السعودي والإيراني في حل الصراعات التي قد تنشب بينهما، وثانياً بوصفها لاعباً مهماً في تعزيز عوامل الثقة بين الطرفين. ومن أهم عوامل تعزيز هذه الثقة برعاية اللاعب الصيني هو تبادل المعلومات بين السعودية وإيران، والانخراط في الحوار البنّاء بينهما، والذي تبلورت بواكير بعض إرهاصاته في إعادة فتح السفارات والقنوات الدبلوماسية، والإحجام عن التدخل في الشؤون الداخلية، وربما يعقب ذلك تدشين علاقات اقتصادية وثقافية بينهما. ومن المحتمل أن تتوسع دائرة الثقة في الدور الصيني كمرجع تحكيمي لتشمل بقية اللاعبين في منظمة مجلس التعاون الخليجي، أو إنشاء منظومات إقليمية موازية تُعنى بملفات استراتيجية أخرى سواء بين السعودية وإيران أو بين إيران وبقية الأطراف الأخرى بهدف تعزيز الثقة في السياسات الإيرانية، وضمان الوفاء بالتزاماتها. ولكن ورغم أهمية كل ذلك، فإن توقيع معاهدة «عدم الاعتداء» برعاية وضمانة صينية بين إيران وبقية اللاعبين يُعدُّ مطلباً استراتيجياً في المرحلة الحالية لا سيما في ضوء التهديدات الإسرائيلية الجدية بالحرب الاستباقية ضد إيران، وحتى لا ينزلق اللاعبون في الخليج إلى صراع عسكري في حال تعرضت إيران لأي هجوم مستقبلي.

وختاماً، ستبقى الأسئلة التالية مفتوحة للاختبارات القادمة: هل من الممكن للاتفاق المبرم بين الدولتين عقلنة السياسة الإيرانية وتخليها عن طموحاتها الاستراتيجية بدعم وتسليح حركات ما دون الدول الوطنية، وإلزامها احترام قواعد القانون الدولي في ظل عقلية نظام حكم الملالي؟ وإلى أيِّ مدى ستنجح السياسة الصينية في الضغط على إيران للوفاء بتعهداتها، وإرغامها على الإحجام عن الاعتداء على المصالح السعودية والخليجية في حال تعرضت منشآتها النووية لهجوم عسكري من إسرائيل أو أميركا؟ وهل من الممكن ربط إيران بشبكة معقدة من المصالح الاستراتيجية، أو العوامل الجيوستراتيجية، أو إخضاعها لترتيبات إقليمية عليا وشروط موضوعية أخرى ترفع تكلفة إشعالها للحروب أو تدخلها في الشؤون الداخلية للدول؟ وهل الانفتاح الثقافي لحكم الملالي على العالم وتحديث بنية النظام الإيراني ممكن أن يؤدي لانهيار نظامها الثيوقراطي؟ والأهم من ذلك كله، هل من الممكن أن تنجح قواعد لعبة «win – win situation» مع نظام الحكم الإيراني القائم، وبالتالي الإسهام في تخفيف تصعيد التوترات والأزمات السياسية في المنطقة، أم أن الاتفاق مجرد هدنة لاكتساب مزيد من الوقت لا أكثر؟راتيجية أخرى سواء بين السعودية وإيران أو بين إيران وبقية الأطراف الأخرى بهدف تعزيز الثقة في السياسات الإيرانية، وضمان الوفاء بالتزاماتها. ولكن ورغم أهمية كل ذلك، فإن توقيع معاهدة «عدم الاعتداء» برعاية وضمانة صينية بين إيران وبقية اللاعبين يُعدُّ مطلباً استراتيجياً في المرحلة الحالية لا سيما في ضوء التهديدات الإسرائيلية الجدية بالحرب الاستباقية ضد إيران، وحتى لا ينزلق اللاعبون في الخليج إلى صراع عسكري في حال تعرضت إيران لأي هجوم مستقبلي.

وختاماً، ستبقى الأسئلة التالية مفتوحة للاختبارات القادمة: هل من الممكن للاتفاق المبرم بين الدولتين عقلنة السياسة الإيرانية وتخليها عن طموحاتها الاستراتيجية بدعم وتسليح حركات ما دون الدول الوطنية، وإلزامها احترام قواعد القانون الدولي في ظل عقلية نظام حكم الملالي؟ وإلى أيِّ مدى ستنجح السياسة الصينية في الضغط على إيران للوفاء بتعهداتها، وإرغامها على الإحجام عن الاعتداء على المصالح السعودية والخليجية في حال تعرضت منشآتها النووية لهجوم عسكري من إسرائيل أو أميركا؟ وهل من الممكن ربط إيران بشبكة معقدة من المصالح الاستراتيجية، أو العوامل الجيوستراتيجية، أو إخضاعها لترتيبات إقليمية عليا وشروط موضوعية أخرى ترفع تكلفة إشعالها للحروب أو تدخلها في الشؤون الداخلية للدول؟ وهل الانفتاح الثقافي لحكم الملالي على العالم وتحديث بنية النظام الإيراني ممكن أن يؤدي لانهيار نظامها الثيوقراطي؟ والأهم من ذلك كله، هل من الممكن أن تنجح قواعد لعبة «win – win situation» مع نظام الحكم الإيراني القائم، وبالتالي الإسهام في تخفيف تصعيد التوترات والأزمات السياسية في المنطقة، أم أن الاتفاق مجرد هدنة لاكتساب مزيد من الوقت لا أكثر؟

……………………………………………………………………………………….

![]() الموضوع منشور فى صحيفة “الشرق الأوسط” اللندية فى باب الرأى.. بتاريخ الأربعاء – 29 شعبان 1444 هـ – 22 مارس 2023 مـ رقم العدد [16185]

الموضوع منشور فى صحيفة “الشرق الأوسط” اللندية فى باب الرأى.. بتاريخ الأربعاء – 29 شعبان 1444 هـ – 22 مارس 2023 مـ رقم العدد [16185]