حدود بلا وطن هكذا أرادوها: سوريا والقوى الخارجية وعدم الاستقرار المستمر (2من3)

سوريا: أشرف التهامي

التغييرات في التركيبة السكانية والاقتصاد والأمن في المناطق الحدودية السورية تعني أن عملية السلام بين السوريين سوف تتطلب إجماعاً بين القوى الإقليمية الرئيسية على أن سوريا يجب أن تظل موحدة، وأن أي جانب لا يمكن أن ينتصر، وأن عدم الاستقرار الدائم يهدد المنطقة، والنصر فقط للدولة السورية .

تأثير التركيبة السكانية والأسواق والأمن

على مدار الصراع السوري، أدى التفاعل بين الجهات الفاعلة المحلية والدول الإقليمية إلى زيادة استقلالية المناطق الحدودية في شمال وجنوب وشرق سوريا، في حين قلص من سيطرة الدولة السورية كمركز إداري للبلاد والمصدر الأساسي للسلطة السياسية. كما إستعرضنا في الجزء الأول.

وبدلاً من ذلك، اكتسبت القوى الإقليمية نفوذاً، مما أدى إلى تآكل سيادة الدولة السورية مؤقتاً وفقًا لأولوياتها الخاصة.

وقد برزت التركيبة السكانية والعلاقات الاقتصادية عبر الحدود والأمن كمحركات رئيسية لهذه السياسة. ويستمر تفاعل كل من هذه العوامل في تشكيل الأنماط الاجتماعية والسياسية عبر المناطق الحدودية السورية.

إعادة تشكيل التركيبة السكانية في سوريا

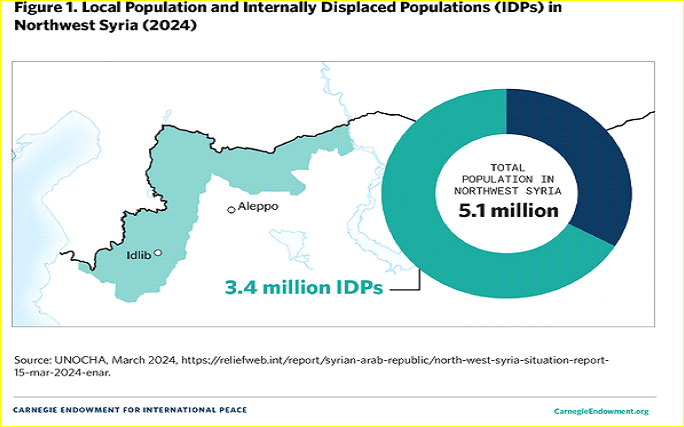

لقد أعادت الحرب في سوريا تشكيل التركيبة السكانية للمجتمع السوري بشكل جذري. فقد ترك ما لا يقل عن 14 مليون شخص منازلهم نتيجة للصراع بشكل أساسي، في حين وُلِد جيل جديد بالكامل من السوريين في واقع سوري جديد منقسم، كما أراد الغرب و أعداء سوريا لها.

وقد نجم النزوح عن العديد من العوامل. لقد فر بعض السكان من مناطق الصراع بشكل استباقي، وفر آخرون من العنف، وغادر آخرون مناطقهم الأصلية سعياً وراء فرص حياة أفضل.

ويوضح الوضع في المناطق الحدودية التركية والعراقية واللبنانية كل منها تطورات ديموغرافية مختلفة وتأثيرها على سيادة سوريا.

لا تغطي الديموغرافيا المناطق الحدودية فحسب، بل تشمل أيضًا كيف استخدم الفاعلون المختلفون في سوريا، وخاصة الحكومة السورية نفسها، سياسة الحدود والنزوح عبر الحدود للسكان لتأمين النفوذ السياسي والحصول على التنازلات.

فمن اللافت للنظر أيضًا في هذه الملحمة كيف استخدمت الجهات الفاعلة الخارجية النزوح كوسيلة لإدارة الصراع. والمثال الأكثر بروزًا هو كيف شكلت هذه الهندسة الاجتماعية النظرة الاجتماعية الديموغرافية لشمال غرب سوريا.

في الفترة 2016-2018، وافق حوالي 200 ألف سوري يعيشون في مناطق سيطرة الجماعت الإرهابية المسلحة التي استعادتها قوات الجيش العربي السوري على نقلهم إلى شمال غرب سوريا، ولا سيما محافظة إدلب.

وقد قبلت الدولة السورية هذا الخيار كوسيلة لمعالجة المأزق الذي يواجهها فيما يتعلق بما يجب فعله مع عدد كبير من السكان المعادين. وكانت خطوة الدولة السورية ، التي سهلتها روسيا، تعني قبول فقدان السيطرة على جزء من سكانه، والتنازل فعليًا عن عنصر أساسي من سيادته. من المفترض أن هذا كان تدبيرا مؤقتا، بهدف استعادة الشمال الغربي في مرحلة لاحقة من الصراع.

ويتضح هذا من الحملات العسكرية التي شنتها قوات الجيش العربي السوري في المنطقة بعد عام 2018 ومع ذلك، فإن نقاط ضعف الدولة السورية – بسبب مجموعة متنوعة من العوامل السياسية والاقتصادية المحلية، وتركيز روسيا على الحرب في أوكرانيا من عام 2022 فصاعدا، والخلافات مع تركيا – اجتمعت جميعها لوقف التقدم العسكري لقوات الجيش العربي السوري في الشمال الغربي بشكل مؤقت.

كان اقتلاع السكان ذات النزعة المعادية للدولة السورية بارتباطهم بالإرهاب و الإرهابيين من منطقتهم الأصلية طريقة لإدارة الصراع منذ بداية الحرب في سوريا.

في البداية، تمهلت قوات الجيش العربي السوري إلى حد كبير في هزيمة السكان الذين دعموا الإرهاب بشكل حاسم. وحتى في الحالات التي فازوا فيها بمعاركهم، أدى هذا غالبًا إلى نزوح تلك المجتمعات إلى مواقع أخرى، حيث جددوا القتال.

معركة القصير في عام 2013 توضح هذا النمط بشكل أفضل. في يونيو من ذلك العام، كانت قوات الجيش العربي السوري وحزب الله تحاصر الإرهابيين في المدينة.

وقد سُمح لقوات للفصائل الإرهابية المسلحة المنهكة والمهزومة والسكان المدنيين المرتبطين بهم بالمغادرة عبر ممر تسيطر عليه حزب الله، ومع ذلك فإن نزوحهم إلى المناطق القريبة سمح لهم بإعادة تجميع صفوفهم وتلقي الإمدادات من لبنان، وهو ما مهد الطريق لاشتباكات جديدة مع قوات الجيش العربي السوري و قوات حزب الله .

ولقد حدث مثال أكثر تعقيداً وتعقيداً في حمص في عام 2014. فقد أدى انتصار الجيش العربي السوري في القصير إلى قطع خطوط إمداد الفصائل الإرهابية المسلحة من لبنان إلى المدينة القديمة في حمص، مما سمح للجيش العربي السوري بإنهاء الإرهاب هناك.

ومع تقدم قوات الجيش العربي السوري واسترجاع المزيد من الأراضي من الإرهابيين، كانت هناك عدة مبادرات، من الأمم المتحدة وغيرها، لإجلاء المسنين والجرحى وتخفيف حدة الصراع، لكن معظمها باء بالفشل. وبحلول منتصف مارس 2014، كان هناك 1500 إلى 2400 شخص لا يزالون محاصرين في المدينة القديمة.

وفي تلك المرحلة، شملت المفاوضات إيران وروسيا والجماعات الإرهابية المسلحة الموجودة خارج حمص. وأخيرا، تم التوصل إلى اتفاق سمح بأول إخلاء منظم حقيقي في الحرب السورية، حيث تم نقل الإرهابيين و ذويهم المحاصرين في المدينة القديمة إلى مناطق تحت سيطرة الإرهابيين في محافظة حمص الشمالية، بدءا من أوائل مايو 2014.

وفي حين عكس مثال المدينة القديمة في حمص التغيير الديموغرافي، والذي سيتم تكراره لاحقا في أماكن أخرى، فإن العملية لم تكن واضحة كما تصورها البعض. وتشير الأدلة إلى أن النزوح من حمص كان نتيجة ثانوية لعدة عوامل أكثر من كونه نتيجة لخطة مقصودة.

وشملت هذه العوامل عدم رغبة الدولة السورية في إعادة دمج آخر 1500 شخص في المدينة القديمة، فضلا عن رفض ذوي الإرهابيين وضع مصيرهم في أيدي أجهزة الأمن او الدولة السورية والخضوع لعملية الفرز حسب الإنتماء.

وقد ناسب هذا الدولة السورية، التي أرادت اقتلاع الإرهاب وهذا حق أيل لها، و الإرهابيين، الذين فضلوا الإخلاء على الاعتقال وربما الموت.

يمكن القول إن ما حدث في حمص أصبح سابقة لعمليات نقل السكان المخطط لها والمنسقة والتي جاءت لاحقًا وأنهت الصراع في عدد من المناطق.

أصبحت صفقات نقل السكان أكثر تواترًا في جميع أنحاء سوريا وتكثفت بعد التدخل العسكري الروسي في نهاية عام 2015. بدأت المناطق التي تسيطر عليها المعارضة الإرهابية المسلحة تسقط في أيدي قوات الجيش العربي السوري، ومعظمها من خلال اتفاقيات تنص على نقل السكان إلى محافظة إدلب، التي ظهرت كمعقل للمعارضة الإرهابية المسلحة بعد أن فقدت قوات الجيش العربي السوري مدينة إدلب وأريحا وجسر الشغور في مارس وأبريل 2015.

حدثت أكبر عملية نزوح من الغوطة الشرقية، بالقرب من دمشق، في بداية عام 2018. في ذلك الوقت، وفقًا للأمم المتحدة، كان 278000 شخص يعيشون تحت الحصار في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة الإرهابية المسلحة في المنطقة. وبمجرد هزيمة تلك الفصائل الإرهابية المسلحة، قرر حوالي 66000 شخص المغادرة إلى محافظة إدلب، بينما نزح الباقون إلى مناطق تسيطر عليها الدولة السورية ممن غلبوا على أمرهم أو بقوا في الغوطة.45 وكان أولئك الذين غادروا إلى إدلب من القاعدة الإخوانية المتطرفة ل المناهضة للدولة السورية.

وكان على جميع الرجال في سن الخدمة العسكرية الخضوع لعملية فرز، ولمساعدتهم في العودتهم لحضن الوطن و الانتساب للجيش العربي السوري الجيش الشرعي بالبلاد.، هذاو لم يكن نقل الجزء المتشدد و المنتمي للإرهاب من السكان إلى إدلب هو الحل النهائي، لكنه كان وسيلة لإدارة الصراع أعادت أجزاء كبيرة من سوريا إلى حكم الدولة السورية.

وعلى نفس القدر من الأهمية، ساهمت مثل هذه الخطوات في دعم الخطط التركية في الشمال الغربي. فمثلها كمثل الدولة السورية ، اعتبرت تركيا إحدى المجموعات السكانية التي تعيش في وسطها تهديداً أمنياً كبيراً ــ ألا وهي الأكراد الانفصاليين في شمال شرق سوريا الذين دعموا حزب العمال الكردستاني الانفصالي .

وعلى نفس القدر من الأهمية، ساهمت مثل هذه الخطوات في دعم الخطط التركية في الشمال الغربي. فمثلها كمثل الدولة السورية ، اعتبرت تركيا إحدى المجموعات السكانية التي تعيش في وسطها تهديداً أمنياً كبيراً ــ ألا وهي الأكراد الانفصاليين في شمال شرق سوريا الذين دعموا حزب العمال الكردستاني الانفصالي .

وعندما اتضح أن الرئيس بشار الأسد لن يُزاح من منصبه، تحول التركيز الأساسي لتركيا إلى معالجة وجود وحدات حماية الشعب الإرهابية ، حليفة حزب العمال الكردستاني الانفصالي، على حدودها الجنوبية.

لقد خلق نقل الإرهابيين و ذويهم إلى إدلب فرصة للرئيس التركي أردوغان للمشاركة في بعض الهندسة السكانية وإعادة توطين المناطق الكردية بالعرب النازحين، وكان هذا واضحاً بشكل خاص في عفرين، شمال غرب حلب.

في أوائل عام 2018، استولى الإرهابيون المحليون، بدعم من الجيش التركي، على عفرين من وحدات حماية الشعب، مما أدى إلى نزوح 150 ألف شخص من منطقة يهيمن عليها الأكراد تاريخيًا، جاء ذلك قبل وقت قصير من عملية الجيش العربي السوري في الغوطة الشرقية، وانتهى الأمر ببعض النازحين من هناك ليحلوا محل الأكراد في عفرين.

وبحلول منتصف عام 2023، أصبح أكراد عفرين أقلية، ويشكلون في أفضل الأحوال 35 في المائة من 440 ألف شخص يعيشون في المنطقة، إلى أي مدى تم تنسيق وترتيب هذا من قبل تركيا كان شديد الوضوح، ولكن من خلال إزالة وحدات حماية الشعب الإرهابية وقاعدتها الاجتماعية من عفرين والسماح بتدفق النازحين داخليًا من خارج المدينة، أزالت تركيا تهديد نشاط حزب العمال الكردستاني الانفصالي بالقرب من حدودها.

وفي حين قدم شمال شرق وشمال غرب سوريا أمثلة حية للتغيير الديموغرافي في المناطق الحدودية، فقد شكلت التركيبة السكانية أيضًا التطورات على طول الحدود السورية العراقية ، ولكن هذا لم يتسم بالنزوح والعزلة التي عانى منها السكان السُنّة في أغلبهم، بل بالتكامل عبر الحدود بين عامي 2014 و2019، عندما جعل تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي الهوية السُنّية حجر الزاوية في حكمه في هذه المناطق.

ففي منطقة الحدود المركزية بين سوريا والعراق، كانت السكان السُنّة العرب على جانبي الحدود مرتبطين منذ فترة طويلة من خلال الروابط القبلية والعلاقات القرابة، وقد خلق الوصول المحدود للسلطات المركزية، سواء كانت عراقية أو سورية، إلى هذه المناطق بيئة مواتية لظهور المنظمات الجهادية السلفية السُنّية.

في الواقع، عندما أقام تنظيم داعش الإرهابي خلافته المزعومة في عام 2014، شكل ولاية تضم السنة العرب في محافظة الأنبار الغربية في العراق ومحافظة دير الزور في سوريا.

تلا هزيمتي داعش الإرهابي في العراق في ديسمبر 2017 وسوريا في مارس 2019 إعادة فتح معبر القائم – البوكمال الحدودي رسميًا في أكتوبر 2019. ومع ذلك، لم يدل هذا على عودة السلطة والسيادة الكاملة للدولة السورية؛ بل إن القوات التي قاتلت داعش ملأت الفراغ.

نجحت قوات الحشد الشعبي الموالية لإيران في ترسيخ نفسها في منطقة الحدود المركزية، وفي وقت لاحق، حولت موطئ القدم الذي نحتته هذه الجماعات لنفسها الحدود إلى مركز لاستعراض القوة الإقليمية الإيرانية، والتي من خلالها تمكنت طهران من التواصل مع حلفائها ووكلائها في العراق وسوريا ولبنان.

ونتيجة لهذا، إما أن هُجِّر سكان البوكمال والقائم بسبب أنشطة تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي أو فقدوا قدرتهم على التأثير في المنطقة بسبب هيمنة القوات الشيعية.

وعلى طول الجزء الشمالي من الحدود السورية العراقية، نشأ سيناريو أكثر تعقيداً بسبب التنوع العرقي في المنطقة والتفاعل بين مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة السياسية. وعلى وجه التحديد، سهَّل وجود السكان الأكراد في كل من سوريا والعراق حركة المنظمات الكردية الانفصالية عبر الحدود، بقيادة حزب العمال الكردستاني الانفصالي، الذي سعى إلى إنشاء معاقل بديلة في شرق سوريا ومنطقة سنجار في العراق، مستخدماً الفراغ في السلطة لزيادة نفوذه وتنفيذ رؤية الفيدرالية المجتمعية الانفصالية التي دعا إليها زعيمه عبد الله أوجلان، الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في سجن تركي.

ولعبت حركة السكان أيضاً دوراً مهماً فيما يتصل بلبنان. ولكن هنا، لم يخلق استغلال الدولة السورية لسياسة الحدود من خلال دفع أعداد كبيرة من السوريين إلى لبنان وضعاً يقتصر في المقام الأول على منطقة الحدود.

ولم تكن تلك الخطوة بمثابة محاولة لكسب نفوذ كبير على حكومة جارتها الغربية والسياسات التي تتبناها، كما روج بعض القادة اللبنانيين أصحاب الشعور المعادي للدولة السورية مثل سمير جعجع.

لقد تسبب الصراع السوري في نزوح كبير للسوريين الفارين إلى لبنان. وقبل الهجوم الإسرائيلي على لبنان كان يقدر عدد اللاجئين المقيمين في أجزاء مختلفة من البلاد بنحو 1.5 مليون لاجئ،55 منهم 784,884 مسجلون رسميًا لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويمثل هذا حوالي 22 في المائة من سكان لبنان.

وقد نزح معظم السوريين قسراً من مناطق كانت تعتبر في السابق قلب المعارضة الإرهابية المسلحة المناهضة للدولة السورية، مثل محافظتي حمص وحماة. وكان يعيش ما يقرب من 600 ألف لاجئ في شمال وشرق لبنان، على طول الحدود السورية قبل القصف الإسرائيلي الذي مازال قائماً.

وعلى الرغم من أن وتيرة وشدة الصراع السوري قد هدأت منذ عام 2017، فإن الظروف لعودة اللاجئين لا تزال صعبة لدي البعض من السوريين كل حسب ظرفه ، وهناك عقبات كبيرة أمام مثل هذه العودة. وتشمل هذه الظروف الاقتصادية والأمنية المزرية في سوريا في الأماكن التي خرجت عن سيطرة الدولة السورية، فضلاً عن التدمير الواسع النطاق للممتلكات ، مما يعني غالبًا أن اللاجئين ليس لديهم مكان للعودة.

وقد أدخلت الدولة السورية أيضاً لوائح، بما في ذلك الحصول على تصاريح أمنية، لبعض اللاجئين في لبنان. وترفض الأجهزة الأمنية في الغالب منح الإذن للمتورطين بالإرهاب أو مرتبطين بأجندات خارجية، على الرغم من عودة السوريين بشكل غير رسمي.

وبدعم من حزب الله، سعى الدولة السورية إلى استخدام وجود اللاجئين السوريين بشكل أساسي لتحقيق مكاسب سياسية في لبنان، وتحديداً استعادة العلاقات رفيعة المستوى والتنسيق الوثيق. وهذه قضية مثيرة للجدال بشكل خاص، نظراً لهيمنة سوريا على لبنان لعقود من الزمن.

ومنذ نجاحه في الصراع السوري، ضغط حزب الله من أجل إقامة علاقة أوثق مع سوريا:

أولاً على أساس أن هذا من شأنه أن يفيد لبنان اقتصادياً.

ثانياً أنه ضروري من أجل تأمين عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

في كل من تركيا ولبنان، أصبح وجود اللاجئين السوريين سبباً في زيادة الاستقطاب الوطني وتأجيج التعبئة الشعبية ضد السوريين.

إن حقيقة أن العديد من السوريين قد جاءوا إلى لبنان لأسباب اقتصادية دفعت بعض اللبنانيين إلى المجادلة لصالح نهج أكثر توجهاً نحو الأمن، والذي لن يسعى فقط إلى تقليل أعداد السوريين الموجودين في البلاد، بل يسعى أيضاً إلى إنهاء التهريب عبر الحدود، والذي كان مكلفاً للغاية بالنسبة لدولة لبنانية تواجه بالفعل أزمة اقتصادية حادة.

والأهم من ذلك، أن العدد الكبير من السوريين خلق اختلالاً في التركيبة الطائفية الدقيقة في لبنان، لأن معظمهم ينتمون إلى الطائفة السنية. كما فرض اللاجئون عبئاً ثقيلاً على البنية التحتية المهتزة في لبنان، خاصة وأن معظمهم استقروا في مناطق فقيرة، مما أدى إلى صراعات على الموارد الشحيحة.

لذا، فبينما ربما تكون الدولة السورية قد فقد ت سيادته اعلى المناطق الحدودية في سوريا، فإنها في لبنان لم تسعى إلى استخدام التركيبة السكانية كوسيلة لاستعادة بعض القوة التي كان يتمتع بها ذات يوم في البلاد.

ومع ذلك، فإن عودة اللاجئين لم تستخدمها الدولة السورية كأداة مساومة في مفاوضات سوريا مع المجتمع الدولي، سواء مع الدول العربية، التي ترغب سوريا في تطبيع العلاقات معها بعد سنوات من العزلة، وحتى مع حزب الله. و لم تطلب الدولة السورية بشأن عودة اللاجئين أي تنازلات سياسية أو مالية مهمة حتى يتم تنفيذه.

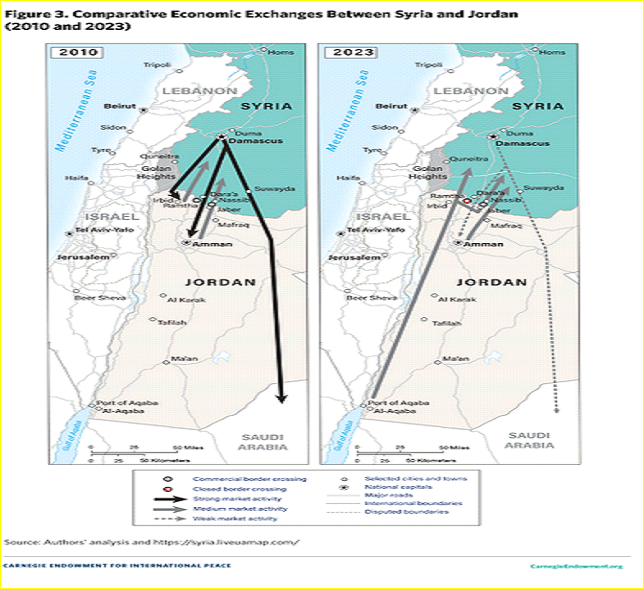

العلاقات الاقتصادية عبر الحدود والأسواق الجديدة

كان للصراع السوري تأثير كبير آخر على المناطق الحدودية، ألا وهو إعادة تشكيل الشبكات الاقتصادية عبر الحدود، وفي الوقت نفسه أدى إلى ظهور مراكز اقتصادية جديدة وجهات فاعلة خارج سيطرة الدولة السورية.

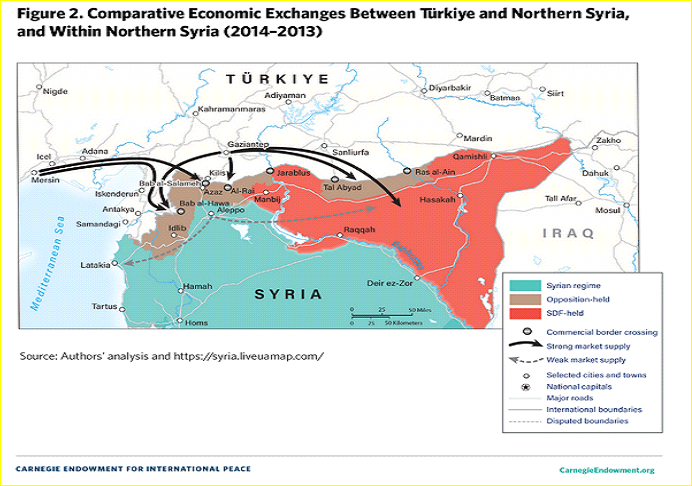

وكان هذا واضحًا بشكل خاص على طول الحدود الشمالية مع تركيا، وخاصة من خلال تهميش مدينة حلب التي تسيطر عليها الدولة السورية كمركز اقتصادي لصالح المدن الحدودية المرتبطة بقوة بتركيا والشركات التي تتخذ من تركيا مقراً لها.

وعلى طول الحدود السورية العراقية، تختلف الأمثلة اعتمادًا على من يسيطر على منطقة معينة، ولكن في جميع الحالات، فإن الوضع على الأرض يؤكد فقط على افتقار الدولة السورية إلى السلطة على المناطق الحدودية الشرقية.

قصة حلب في زمن الحرب

إن قصة حلب في زمن الحرب، والتي تعكس مدنًا أخرى في سوريا، تتسم بالانقسام والموت والنزوح والخراب. وتبرز حلب أكثر من غيرها من الأماكن، لأنه بمجرد بدء الصراع، تم استبدال هذا المركز الاقتصادي والإداري قبل الحرب للنصف الشمالي من سوريا بنظام اقتصادي جديد مرتبط بالحدود الدولية. في عام 2010، جاء خمس مساهمات الناتج المحلي الإجمالي لسوريا من محافظة حلب.

تجاريًا، شقت البضائع من جميع أنحاء العالم طريقها عبر الموانئ البحرية والبرية إلى حلب لإعادة توزيعها ليس فقط في جميع أنحاء المحافظة ولكن أيضًا خارجها إلى شمال سوريا.

جاءت القوى العاملة من الأحياء الأكثر فقراً في المدينة، والمناطق الريفية الداخلية حيث كانت فرص العمل محدودة. ولكن مع نشوب الإضطرابات لحلب في عام 2012، انقلب هذا الواقع رأساً على عقب: فقد فر رأس المال والمستثمرون من المدينة، وكذلك القوى العاملة الماهرة، وتحولت الأنشطة الاقتصادية نحو مناطق حدودية أكثر أماناً خارج سيطرة الحكومة.

سرمدا مثالا

والمثال الأبرز هو سرمدا، وهي بلدة حدودية يبلغ عدد سكانها 15 ألف نسمة وتقع غرب حلب بجوار معبر باب الهوى مع تركيا، وبفضل حمايتها من الغارات الجوية السورية والروسية بسبب قربها من الأراضي التركية، أصبحت سرمدا ملاذاً للنازحين السوريين، بحيث ارتفع عدد سكانها بحلول عام 2019 إلى 130 ألف نسمة.

وكان العديد من النازحين فقراء، ولكن جاء معهم المستثمرون الذين ساهموا، بالتعاون مع السكان المحليين في الغالب، في تغيير وجه المدينة النائمة حتى ذلك الحين. وبعد فترة وجيزة، بدأ تشييد أحياء أكثر ثراءً، مما يعكس ظهور طبقة جديدة مزدهرة.

ومن اللافت للنظر أن سرمدا أصبحت جسراً يربط بين سوريا وتركيا والأسواق العالمية ــ وهي الوظيفة التي كانت حلب تؤديها قبل عام 2011.

والجدير بالذكر أن سرمدا عملت كعقدة اقتصادية للسوريين الذين نقلوا أعمالهم إلى تركيا، وبدأت المدينة في تصنيع السلع وبيعها للسوريين داخل تركيا وفي أجزاء أخرى من سوريا.

وفي عام 2015، كان 35% من جميع الشركات الجديدة في محافظة كلس في تركيا لديها مساهمون سوريون، في حين بلغ الرقم 15% في محافظة مرسين و13% في محافظة غازي عنتاب.75 وللحصول على فكرة عن التوسع في التجارة، بلغت قيمة الصادرات من غازي عنتاب إلى سوريا 400 مليون دولار في عام 2015، أي أربعة أمثال قيمتها في عام 2011.

وأصبحت سرمدا أيضاً نقطة اتصال، وخاصة من خلال ميناء مرسين التركي، بين الأسواق العالمية وسوريا. وشمل ذلك شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة الإرهابية المسلحة، والمناطق الكردية الانفصالية في الشمال الشرقي، والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية.

ومع ذلك، في السنوات القليلة الماضية، وتحت ضغط من السكان المحليين الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة الإرهابية المسلحة، ظلت المعابر الداخلية بين المناطق التي تسيطر عليها الدولة وإدلب مغلقة ، وأغلقت المعابر مع المناطق الأخرى التي تسيطر عليها المعارضة الإرهابية المسلحة أثناء جائحة فيروس كورونا وظلت كذلك إلى حد كبير بعد ذلك.

واستفادت سرمدا أيضًا من حقيقة أن معبر باب الهوى أصبح نقطة عبور رئيسية للمساعدات الإنسانية إلى سوريا، وقد تم تخزين الإمدادات في مستودعات سرمدا، وأصبحت هذه المساعدات جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد المحلي.

واستفادت سرمدا أيضًا من حقيقة أن معبر باب الهوى أصبح نقطة عبور رئيسية للمساعدات الإنسانية إلى سوريا، وقد تم تخزين الإمدادات في مستودعات سرمدا، وأصبحت هذه المساعدات جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد المحلي.

وفي الفترة من يوليو 2014 إلى نوفمبر 2020، تلقت شمال غرب سوريا مساعدات إنسانية تم تسليمها بواسطة 37700 شاحنة، دخل حوالي 85 في المائة منها عبر باب الهوى. وبينما كانت خلافة داعش الإرهابي تهيمن على المنطقة، أصبحت سرمدا أيضًا مركزًا للعبور للسلع الاستهلاكية والمساعدات المتجهة إلى المناطق التي يسيطر عليها داعش الإرهابي.

في ديسمبر 2016، استولت الدولة السورية على الجزء الذي يسيطر عليه الفصائل الإرهابية المسلحة من مدينة حلب، بعد أن أمنت في وقت سابق الممر الشمالي الجنوبي الذي يربط حلب بدمشق. واستعادت قوات الجيش العربي السوري تدريجيًا، من خلال العمليات العسكرية في الفترة 2019-2020، أراضي من الفصائل الإرهابية المسلحة واستعادت بعض أجزاء من المناطق الداخلية في حلب، رغم أنها لم تتمكن من الوصول إلى الحدود التركية. وقد أعطت هذه التطورات الأمل لسكان حلب في أن المدينة قد تستعيد بعض حيويتها الاقتصادية. ولكن حلب تظل مجرد ظل لما كانت عليه في السابق، حيث لا توجد قوة عاملة أو استثمار، مع استمرار هجرة الأدمغة وهروب رأس المال.

وفي الوقت نفسه، في الشمال الغربي، الذي أصبح فعليًا منذ عام 2016 محمية تركية، كانت هناك نسخ من نموذج سرمدا، حيث شهدت مدن مثل أعزاز والراعي وجرابلس نموًا سكانيًا وتحسنًا في البنية التحتية الاقتصادية والتجارة.

تحكي حدود سوريا مع العراق قصة مختلفة إلى حد ما. فبدلاً من ظهور مراكز اقتصادية بديلة، سقطت أجزاء رئيسية من الحدود والموارد التي تولدها تحت تأثير الجهات الفاعلة غير الحكومية.

تتكون الحدود السورية العراقية في الغالب من سهول شاسعة بدون حواجز طبيعية تفصل بين البلدين. وقد سهل هذا في كثير من الأحيان التهريب عبر الحدود

. أدى قطع العلاقات الدبلوماسية بين سوريا والعراق، من أواخر السبعينيات إلى أواخر التسعينيات، إلى ظهور التهريب أو العلاقات الاقتصادية غير الرسمية بين المجموعات المحلية، والتي غالبًا ما تكون نتيجة للروابط القبلية أو العائلية عبر الحدود.

ولكن في السنوات الأخيرة، أصبحت عمليات التهريب والعلاقات الاقتصادية غير الرسمية تحت سيطرة جهات فاعلة غير محلية، بما في ذلك الميليشيات والجماعات المسلحة، التي انخرطت في التهريب كجزء من أنشطتها العسكرية أو لتعظيم مواردها.

ولكن في السنوات الأخيرة، أصبحت عمليات التهريب والعلاقات الاقتصادية غير الرسمية تحت سيطرة جهات فاعلة غير محلية، بما في ذلك الميليشيات والجماعات المسلحة، التي انخرطت في التهريب كجزء من أنشطتها العسكرية أو لتعظيم مواردها.

ويستمر هذا الوضع حيث تظل المعابر الحدودية الرئيسية، مثل القائم – البوكمال، والتنف – الوليد، وربيعة – اليعربية، مغلقة أو تعمل بطاقة مخفضة تحت تأثير الجماعات الإرهابيةالمسلحة.

واليوم، في المشهد الأمني الهجين للحدود السورية العراقية، أصبح التمييز بين الكيانات الأمنية الرسمية وغير الرسمية غير واضح. وأصبح تحديد من هي السلطة الشرعية أمرًا صعبًا حيث اندمجت الجماعات شبه العسكرية الإرهابية بشكل أعمق في الحكم المحلي والعمليات الأمنية والأنشطة الاقتصادية. إن هذا الغموض يعكس مجموعة المصالح المحلية والوطنية والجيوسياسية الأوسع نطاقًا التي تلعب دورًا في المنطقة، مما يؤثر على الحكم المحلي وإدارة الحدود.

كما أثرت قوات مثل كتائب حزب الله، وفاطميون، وحركة حزب الله النجباء، وكتائب الإمام علي سلبًا على الاقتصاد المحلي من خلال الهيمنة على الأنشطة غير المشروعة، وخاصة تهريب الوقود من سوريا.

قبل أكتوبر 2019، عندما أعلنت بغداد إعادة فتح معبر القائم-البوكمال رسميًا، كانت الحدود مغلقة، لكن هذا لم يمنعتلك القوات من السماح لمئات الشاحنات بالعبور لأغراض الجماعات الإرهابية الخاصة، وكذلك بعض الشاحنات التي تنقل البضائع المشروعة وغير المشروعة، وكذلك الأسلحة.

كافحت مؤسسات الدولة السورية لمراقبة المناطق التي تسيطر عليها القوات المدعومة من الحرس الثوري الإيراني بالقرب من منطقة القائم الحدودية، كما أكد أحد أعضاء هيئة أمنية عراقية رسمية.

ويقال إن تلك القوات فرضت ضرائب على الشاحنات التي تنقل البضائع.

في الجزء الشمالي من الحدود، قامت الإدارة الذاتية الانفصالية لشمال وشرق سوريا، التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الإرهابية، وحكومة إقليم كردستان العراق الانفصالي بإضفاء الطابع الرسمي على إدارة الحدود عند معابرهما الحدودية المشتركة، كجزء من جهودهما لتحمل المسؤوليات التي كانت تتحملها سابقًا الدولة السورية والدولة العراقية، تقع كلتا الكيانين على الخط الفاصل بين الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية.

وهناك مجموعة قوية من الأنشطة عبر الحدود بين الجانبين، بما في ذلك التجارة الرسمية وغير الرسمية، والهجرة البشرية بحثًا عن فرص عمل، وحركة مسلحي حزب العمال الكردستاني الانفصالي والقوات الأمريكية، من بين أمور أخرى. تحدث كل هذه الأنشطة بشكل مستقل عن الحكومتين السورية والعراقية، اللتين لا تعترفان بأنشطة المعبر الرئيسي – المعروف باسم سيمالكا على الجانب السوري وفيش خابور على الجانب العراقي، تهدف الرسمية الفضفاضة للعلاقات إلى مكافحة التهريب والأنشطة غير المشروعة، التي تستنزف الموارد القيمة لصالح كل من الإدارة الذاتية الانفصالية لشمال وشرق سوريا وحكومة إقليم كردستان الانفصالي، ومع ذلك، تظل منطقة الحدود راسخة في الصراع والتقلبات المؤسسية، حيث تتنافس الفصائل السياسية والجماعات شبه العسكرية الإرهابية المرتبطة بها على النفوذ والسيطرة.

ونتيجة لذلك، تستمر أنشطة السوق الرمادية، وفي بعض الحالات تحظى بموافقة السلطات الإدارية في حكومة إقليم كردستان والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الانفصاليين.

ومن الجوانب البارزة في المشهد الاقتصادي المتغير ظهور معابر حدودية جديدة تسهل حركة الأشخاص والسلع بين شمال شرق سوريا وإقليم كردستان العراق الانفصالي، وهذه المواقع هي مواقع متنازع عليها تنافس عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الانفصاليين على النفوذ السياسي، ويمتد هذا الامتداد على مسافة 150 كيلومترًا تقريبًا (90 ميلًا) على طول الحدود، ويبدأ عند تقاطع الحدود العراقية السورية التركية ويستمر جنوبًا إلى قضاء البعاج في محافظة نينوى على الجانب العراقي والشدادي على الجانب السوري.

وفي هذه المنطقة، يوجد معبر رسمي واحد، ربيعة- اليعربية، وثلاثة معابر غير رسمية، سيمالكا- فيشخابور، والفاو، والوليد (لتمييزه عن معبر وليد آخر يقع إلى الجنوب).

.. انتظرونا فى الجزء الثالث من هذا التقرير.