حدود بلا وطن هكذا أرادوها: سوريا والقوى الخارجية وعدم الاستقرار المستمر (3من3)

سوريا: أشرف التهامي

التغييرات في التركيبة السكانية والاقتصاد والأمن في المناطق الحدودية السورية تعني أن عملية السلام بين السوريين سوف تتطلب إجماعاً بين القوى الإقليمية الرئيسية على أن سوريا يجب أن تظل موحدة، وأن أي جانب لا يمكن أن ينتصر، وأن عدم الاستقرار الدائم يهدد المنطقة، والنصر فقط للدولة السورية .

الأمن والمناطق الحدودية في سوريا

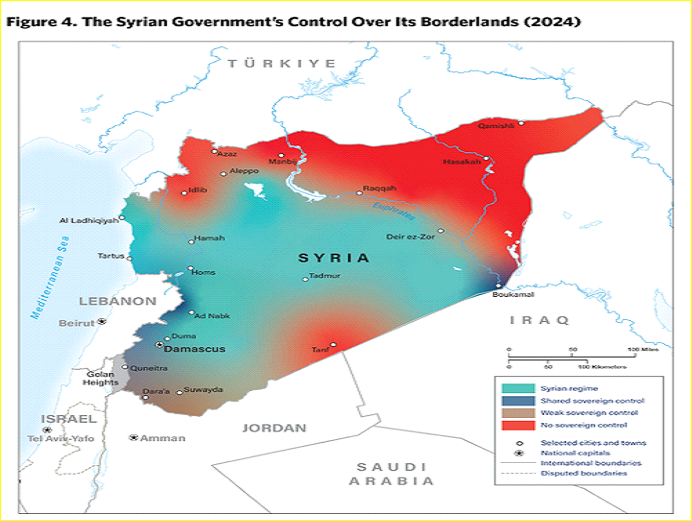

لقد شهدت سوريا في العقد الماضي أو نحو ذلك إنشاء عدد من الأنظمة الأمنية الموازية. وفي حين تختلف هذه الأنظمة عن بعضها البعض، إلا أنها جميعها قوضت سيادة الدولة السورية وسلطة حكومتها، وخاصة في المناطق الحدودية. وتشمل هذه الأنظمة الأمنية التركية والإيرانية والأميركية، كل منها ضمن مناطق عمل أو نفوذ محددة.

لقد نجح النموذج الإيراني، من خلال الترويج للقوات المحلية الموالية لإيران، في ربط العراق بشرق سوريا، ومن هناك بجنوب سوريا ولبنان.

وقد أظهر مثال القائم كيف استخدمت إيران بلدة سنية كممر لقواتها لتأمين النفوذ الإقليمي، حتى مع توسيع نفوذها على بعض الجماعات المسلحة الإرهابية.

وقد ساد النموذج التركي في الشمال، حيث يتواجد الجيش التركي، وأنشأ مناطق دفاع ذاتي فعالة وأعاد تشكيل هياكل السلطة المحلية ذات النزعة الإرهابية المتمردة.

والولايات المتحدة موجودة في شرق وشمال شرق سوريا، وكذلك في قاعدة التنف بالقرب من الأردن، في البداية كجزء من مشاركتها في التحالف الدولي المزعوم لمحاربة داعش الإرهابي.

في المستقبل المنظور، لا توجد خطة واضحة لدى الدولة السورية لاستعادة سيادتها على هذه المناطق الحدودية.

وعلى النقيض من الشمال الشرقي والشمال الغربي، فإن المشهد الأمني أكثر سيولة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. فبدلاً من نموذج مهيمن واحد، هناك تداخل ديناميكي ومنافسة تشمل قوات الجيش العربي السوري وروسيا وإيران.

ولم تنجح روسيا و الجيش العربي السوري بشكل كامل، كل منهما لأسباب مختلفة، في إنشاء إطار أمني جديد بعد عام 2016، عندما تضافرت جهود روسيا و الدولة السورية على استعادة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة الإرهابية المسلحة، بما في ذلك محافظة ريف دمشق والجنوب بأكمله.

في البداية، بدا الجيش العربي السوري منتصراً بمساندة الدعم الروسي. لكن الدولة السورية أصبحت أضعف تدريجياً في السنوات اللاحقة، ويرجع ذلك جزئياً إلى العقوبات الأمريكية الساحقة وانهيار الاقتصاد اللبناني الذي كان بمثابة رئة مالية للاقتصاد السوري الذي يعاني من ويلات الحرب وتبعاتها، وركزت روسيا مرة أخرى على حرب أوكرانيا.

ونتيجة لذلك، بدأت المساعي الروسية في جنوب سوريا تتعثر، و باتت روسيا لاعباً مهماً، ولكن أقل أهمية من إيران، الفاعل الرئيسي في سوريا.

النموذج الإيراني

لا يزال النموذج الأمني الإيراني يتشكل ويواجه تحديات. فقد خلق الصراع السوري مساحة لطهران لتوسيع شبكاتها العسكرية والاقتصادية، وامتدادها الأيديولوجي، في جميع أنحاء سوريا.

وقد عزز هذا فكرة أن إيران هي جهة فاعلة سياسية ذات نفوذ إقليمي كبير، بسبب وجودها بالقرب من الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل وعلى طول الحدود الأردنية، ومع ذلك، فإن الأنشطة الإيرانية في جنوب سوريا لا تتعلق فقط بمواجهة إسرائيل، الخصم الإقليمي الرئيسي لطهران.

إن إيران تتقدم بمشروع طويل الأمد وديناميكي لتحويل مناطق نفوذها في المناطق الحدودية السورية إلى موارد سياسية. ويمكن استخدام هذه الموارد ليس فقط كرافعة ضد إسرائيل و الدولة السورية وروسيا والأردن (الذي يشكل فعليًا البوابة إلى الخليج) ولكن أيضًا في سياق المفاوضات حول القضايا الإقليمية التي تشمل سوريا، ولكن ليس حصرًا عليها.

نظرًا لنواقص روسيا و الدولة السورية، يظل النموذج الأمني الإيراني هو الأكثر قابلية للتطبيق والأكثر تطورًا في سوريا.

إن الأنشطة الإيرانية في العقد الماضي في دمشق والمحافظات الجنوبية السورية ــ وخاصة القنيطرة ودرعا، وإلى حد أقل السويداء ــ تكشف عن عدة خصائص لهذا النموذج، وأبرزها أنه يعمل ضد سيادة الدول ويتجاوز الحدود الوطنية.

كما أن البنية الأساسية الأمنية التي بنتها إيران وحزب الله في محافظة ريف دمشق والقنيطرة هي جزء من إطار أمني أكبر يربط بين عدة عقد إيرانية في المنطقة.

وينعكس هذا في قائمة الضحايا من الإيرانيين وحلفائهم. فقد استشهد العديد من أعضاء حزب الله والحرس الثوري الإيراني، الذي قاد فيلق القدس التابع له العمليات الإيرانية في الخارج، في هجمات إسرائيلية في دمشق والجنوب، مما يؤكد أنهم نشطون في تلك المناطق ووضعوا الوسائل لتمكين حركتهم بين إيران والعراق ولبنان وسوريا.

إن النموذج الإيراني يعمل بشكل موازي مع سيادة الدولة على وجه التحديد لأنه قوى الدولة السورية المتأثرة سلبا بالحرب ضد الإرهاب لصالح مشروع يتجاوز الحدود الوطنية لصالح محور المقاومة ضد الكيان الإسرائيلي ، وقوته تعني بالضرورة توازي المصالح السورية مع المصالح الإيرانية.

إن هذا ينبغي أن يشكل معضلة بالنسبة للدولة السورية في مواجهة المجتمع الدولي، التي تدرك أن الثمن الذي يتعين عليها أن تدفعه في نهاية المطاف هو الامتثال السوري، على الرغم من تمكينه ودعمه من قبل حليفه وأحياناً من خلال مواقفه كجزء من محور المقاومة.

ومن الأمثلة التي توضح ذلك العدد الأكبر من الانتهاكات الإسرائيلية للمجال الجوي السوري بعد عام 2011، مقارنة بما كان عليه قبل عام 2011، عندما كان نفوذ إيران في سوريا أقل كثيراً.

ومن السمات اللافتة للنظر الأخرى للنموذج الإيراني أنه مجهز بشكل أفضل للازدهار في بيئات ما بعد الصراع غير المستقرة مثل جنوب سوريا.

وعلى النقيض من ذلك، كان عدم الاستقرار في جنوب سوريا سبباً في خسائر فادحة لقوات الجيش العربي السوري. فقد شهدت الدولة السورية استنفاد مواردها في الجنوب من خلال الاغتيالات والهجمات.

ومن المنظور السياسي والإداري، أصبح الجنوب مثالاً على ضعف الحكم بعد الصراع. أما بالنسبة لروسيا، فإن قدرتها في عام 2018 على التوسط في صفقة أنهت سيطرة الإرهابيين وكانت مقبولة لدى الدولة السورية والولايات المتحدة وإسرائيل والأردن كانت إنجازًا، ولكن ليس أكثر من ذلك بقليل.

لم يستطع المسؤولون الروس في بناء نفوذ دائم على الأرض بشكل كافٍ، وفي أعقاب غزوهم لأوكرانيا، فقدوا بعض ما اكتسبوه في سوريا.

ومع ذلك، فإن النظام الذي وضعته إيران ليس خاليًا من التحديات، خاصة وأن القوات الإيرانية تواجه سكانًا معاديين إلى حد كبير في درعا والسويداء.

في السويداء، على سبيل المثال، حاولت إيران تشكيل ودعم ميليشيا درزية لكنها فشلت بسبب المعارضة المحلية القوية من داخل المجتمع.

يبدو أن الضربات الإسرائيلية القليلة في هاتين المحافظتين تشير إلى عجز إيران (حتى الآن) عن بناء وجود مهدد هناك، ومع ذلك، تتمتع طهران وحلفاؤها بميزة إستراتيجية لأنهم الجهات الأجنبية الوحيدة التي تمتلك نموذجًا أمنيًا وموارد وخبرة واسعة في العمل في بيئات فوضوية.

على سبيل المثال، تمكنت إيران، من خلال القوات التابعة لها، من نحت جيوب نفوذ في القنيطرة حتى خط فك الارتباط لعام 1973 مع مرتفعات الجولان المحتلة، مع الاستفادة من المظالم المحلية والمخاوف الطائفية التي نشأت خلال سنوات الصراع السوري. كما سمح لها نفوذها على الشبكات غير الرسمية بتقديم الحماية والرعاية من خلال إشراك السكان المحليين في أنشطة مدرة للدخل مشروعة أو غير مشروعة من وجهة نظر بعض المراقبين الرافضين للدور الإيراني في المنطقة.

إن أحد الجوانب الأساسية للنموذج الأمني الإيراني هو امتداده إلى لبنان. فهناك، لعب حزب الله دوراً حيوياً في تدخل إيران في سوريا وفي تحالفات محور المقاومة الممتدة من إيران إلى البحر الأبيض المتوسط.

وكانت أجزاء كبيرة من الحدود اللبنانية السورية، باستثناء عكار في أقصى الشمال، مناطق نفوذ رئيسية لحزب الله منذ فترة طويلة، والتي تمكن الحزب من خلالها من نقل الأسلحة وغيرها من المواد إلى داخل وخارج لبنان.

وفي أعقاب تدخل حزب الله في الصراع السوري في عام 2012 إلى جانب الجيش العربي السوري، زادت سيطرة الحزب على هذه الحدود بشكل أكبر، وتحديداً بعد انتصاره في معركة القصير في عام 2013، ومنذ ذلك الوقت، أصبح حزب الله لاعباً على جانبي الحدود، مما أدى إلى ديناميكيات متناقضة. وفي سوريا، واجه حزب الله، بنفوذه المتزايد، مقاومة من جانب الدولة السورية التي ردت على فقدانه لسيادته في بعض المناطق. ولكن في لبنان تعاون الطرفان في محاولة التأثير على سلوك الدولة اللبنانية، حتى مع استغلالهما للحدود في عمليات التهريب لمواجهة النقص الحاد في معظم المواد اللازمة للمجتمع السوري نتيجة الحصار والعقوبات.

وفي ضوء الفوائد التي حصلا عليها من الحدود، عارضت الدولة السورية وحزب الله منذ فترة طويلة محاولات الحكومة اللبنانية لتشديد الرقابة على الحدود.

وعلى الجانب اللبناني، قامت القوات المسلحة اللبنانية ببناء العشرات من أبراج المراقبة بدعم من المملكة المتحدة بهدف منع تسلل الجماعات الجهادية السلفية الإرهابية إلى لبنان في البداية، ومراقبة الحركة عبر الحدود، ومنع التهريب.

وقد ساعدت الأبراج الجيش اللبناني في الحد من تدفق اللاجئين السوريين إلى لبنان، حيث تم اعتقال المئات منهم كل شهر في العام الماضي، ومع ذلك، تقدمت الحكومة السورية رسميًا بشكوى إلى الحكومة اللبنانية تعترض فيها على استخدام الأبراج، مدعية أنها زودت المملكة المتحدة بمعلومات استخباراتية عن سوريا، كما انتقدت وسائل الإعلام التابعة لحزب الله الأمر علانية.

وفي حين من غير المرجح أن يحد هذا الاستياء من استخدام الأبراج، فإنه يمكن أن يحد من توسعها وكذلك التحسينات التكنولوجية، تظل الحدود مسامية، مما يسمح لحزب الله والجهات الفاعلة الأخرى بالعمل على الجانبين.

لقد ساهم دور حزب الله في البنية الأمنية الإيرانية في سوريا في تعزيز جهود طهران لربط إيران بالبحر الأبيض المتوسط ، وخلال الصراعات في العراق وسوريا في العقدين الماضيين، امتد نفوذ إيران لآلاف الأميال، مما أدى إلى تآكل أو استبدال سلطة الحكومات المركزية في العراق وسوريا ولبنان على مناطقها الحدودية.

ولم يكن هذا دون حوادث، ففي عام 2018، بعد ثلاث سنوات من تدخل موسكو في سوريا، تم نشر الشرطة العسكرية الروسية في منطقة القصير، مما أثار التوترات مع حزب الله. وعكست هذه الخطوة استياء الدولة السورية وروسيا من ترسيخ حزب الله على المدى الطويل على الجانب السوري من الحدود مع لبنان.

أدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى تقليص الوجود الروسي في سوريا بشكل عام وفي المناطق الحدودية بشكل خاص، ومع ذلك فإن قرار الجيش السوري بتعزيز وجوده في منطقة القصير في نوفمبر 2023 أشار إلى أن التوترات مستمرة بشأن نفوذ حزب الله داخل سوريا.

من غير المرجح أن يتغير هذا الوضع قريبًا. لقد استمر حزب الله في فرض وجوده في منطقة الحدود، على حساب الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية. ولم يكن هذا أكثر وضوحًا في أي وقت من الأوقات من المعارك التي دارت في صيف عام 2017 في منطقة الحدود الشرقية ضد الجماعات الجهادية السلفية التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة الإرهابيتين.

تدّخل حزب الله لمحاربة هذه الجماعات إلى جانب الجيش اللبناني، الذي أطلق عملية فجر الجرود، مما جعل الأمر يبدو وكأنه كان حاميًا لحدود لبنان بقدر ما كانت القوات المسلحة للبلاد. وعلاوة على ذلك، أبرم حزب الله لاحقًا صفقة مع المسلحين الإرهابيين السوريين، مما سمح بنقلهم إلى شمال وشرق سوريا، مما أدى صراحة إلى تقويض الدولة اللبنانية والقوات المسلحة باعتبارها المحاور الرئيسي في مسائل الدفاع الوطني.

ما أكدته هذه الحلقة هو أنه عندما يتعلق الأمر بالحدود مع سوريا، فإن حزب الله غير مستعد للتنازل عن قدرات صنع القرار المهمة لمؤسسات الدولة اللبنانية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أنه، كما هو الحال في سوريا أو العراق، فإن الحدود ضرورية في شبكة الأمن الإقليمية الإيرانية الأوسع. ستستمر مصالح إيران في إملاء مركزية سوريا في الإستراتيجية الإقليمية الإيرانية.

إن النموذج الأمني الإيراني، الذي يشكل فيه حزب الله تهديداً أمنياً واضحاً لإسرائيل، لا يقتصر على لبنان.

والواقع أن عدم الاستقرار وانتشار الشبكات الإجرامية غير الرسمية في درعا والقنيطرة يشكلان مشكلة أردنية بالدرجة الأولى.

وبالنسبة للأردن، ينبع التهديد من حقيقة مفادها أن هذه الشبكات المرتبطة بإيران كانت منخرطة في أنشطة غير مشروعة أدت إلى زعزعة استقرار الأردن بعدة طرق.

ومن بين هذه الطرق الاتجار بالمخدرات، حيث أصبحت الأردن سوقاً للمخدرات المنتجة في سوريا. في الفترة ما بين عامي 2012 و2022، ارتفعت حالات حيازة المخدرات والاتجار بها من قبل مواطنين محليين أو أجانب بنسبة 150 في المائة من 7714 إلى 19140.

وفي الوقت نفسه، تعد الأردن أيضًا نقطة عبور للاتجار بالمخدرات إلى دول الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية، والتي هددت بخلق مشاكل في علاقة الأردن بدول الخليج، كما أفادت السلطات الأردنية بزيادة في محاولات تهريب الأسلحة إلى الأردن أو عبر الأردن إلى الضفة الغربية، وهي تحديات أمنية كبيرة للمملكة.

ومن وجهة نظر إيران وحلفائها، فإن مثل هذه التطورات موضع ترحيب. فهي لا تسمح فقط لحليفة إيران سوريا ببناء نفوذ سياسي قيم في علاقاتها مع دول الخليج والأردن، والذي يمكن استخدامه لإعادة دمج سوريا في العالم العربي، بل إنها تضر أيضًا بمصالح الأردن، الحليف البارز للولايات المتحدة الذي لديه معاهدة سلام مع إسرائيل.

كان رد فعل الأردن على نموذج الأمن الإيراني في جنوب سوريا خجولًا مقارنة باستجابة إسرائيل، ومنذ تقاربها مع الدولة السورية، سعت الأردن إلى التعاون مع دمشق للحد من التهديدات من حدود سوريا من خلال عدة اجتماعات رفيعة المستوى ضمت مسؤولين أمنيين وعسكريين.

وفي الوقت نفسه، أصبحت الأردن أكثر حزما من خلال مهاجمة المهربين على حدودها مع سوريا، وفي بعض الأحيان محاولة استهدافهم داخل سوريا. كما سعت للحصول على المزيد من المساعدة من الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من تحسن علاقات الأردن مع دمشق، إلا أنه لم يكن هناك سوى القليل من المعاملة بالمثل من الجانب السوري، حتى مع استمرار الحدود السورية الأردنية في كونها بؤرة لعدم الاستقرار حيث تكون الشبكات المرتبطة بإيران هي الأنسب للازدهار.

النموذج التركي

بدأت الحكومة التركية في دعم الاحتجاجات ضد الدولة السورية منذ الأشهر الأولى من الإضطرابات، وبلغ هذا التعاون ذروته أثناء معركة حلب في صيف عام 2012، عندما سيطرت جماعات المعارضة الإرهابية المسلحة على أجزاء كبيرة من محافظة حلب.

ومع ذلك، ردت الدولة السورية على هذا بسحب قواتها من المناطق الكردية على طول الحدود التركية وتسليمها لمقاتلي حزب الاتحاد الديمقراطي/وحدات حماية الشعب الانفصاليتين، الخصم الرئيسي لأنقرة، تاركًا وراءه تهديدًا أمنيًا لتركيا.

من المنظور التركي، نظرًا للعدد الكبير من السكان الأكراد في تركيا والمخاوف التركية من أنهم قد يسعون إلى إقامة دولة مستقلة، يُنظر إلى أمن الحدود على أنه قضية وجودية، دخل الجيش التركي الأراضي السورية عدة مرات على مدى العقد الماضي، وأنشأ جيوبًا للسيطرة على طول الحدود بالكامل.

كان الهدف النهائي لهذه التدخلات هو إنشاء منطقة خالية من وحدات حماية الشعب الإنفصالية، كما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للأمم المتحدة في سبتمبر 2019. ومع ذلك، يبدو تحقيق هذا الهدف بالكامل غير واقعي في المستقبل المنظور بسبب المصالح المتضاربة للدول الموجودة في المنطقة، والتي تشمل تركيا والولايات المتحدة وروسيا وإيران.

تستند عناصر نموذج الأمن التركي إلى التركيبة السكانية والوجود العسكري المباشر. الصراع في شمال سوريا وجنوب تركيا وشمال العراق مدفوع عرقيًا، ويشمل العرب والأكراد والأتراك.

كما إن إلقاء نظرة فاحصة على ما بنته أنقرة على طول الحدود في العقد الماضي يثبت ذلك بوضوح. لقد خلقت الحملات العسكرية للجيش التركي عدة مناطق على طول الحدود مع شمال سوريا حيث يهيمن العرب، وبالتالي فصل القوات العسكرية التي يقودها الأكراد، وخاصة قوات سوريا الديمقراطية الانفصالية (SDF)، عن الأراضي التركية عبر الحدود. وتخضع هذه المناطق العسكرية للسيطرة المباشرة للسلطات التركية، وهي مرتبطة إدارياً بالمحافظات على الجانب التركي، وهي غازي عنتاب وأورفا وكلس وأنطاكيا.

وتلعب الروابط العرقية أيضاً دوراً رئيسياً في تشكيل هذا النموذج. فبنية السلطة التركية في هذه المناطق من أعلى إلى أسفل، وتستند إلى أساس عرقي، وهي ثابتة، حيث تتميز بوجود قوات تقليدية وحدود واضحة وخطوط أمامية وإدارات محلية. والتركمان السوريون، على الرغم من كونهم أقلية ضئيلة، هم المجموعة الأكثر ثقة بين القادة الأتراك ليس فقط في سياق حماية الاحتياجات الأمنية المباشرة لتركيا ولكن أيضاً في الأمد البعيد فيما يتعلق بالحفاظ على النفوذ المحلي.

وقد قاتلت جماعة السلطان مراد المسلحة الإرهابية المعارضة، والتي تتكون في الغالب من التركمان السوريين، ضد الدولة السورية أثناء الإضطرابات، ويعكس اسمها هويتها الرمزية مع السلاطين العثمانيين الأوائل. وتتجاوز هذه العلاقة أيضاً الدعم العسكري. على سبيل المثال، اختارت الأوقاف الدينية التركية فقط الجماعة المسلحة التركمانية السورية في منطقة عفرين الحدودية للمساعدة اللوجستية والمالية.

إن جماعة السلطان مراد الإرهابية هي جزء من الجيش الوطني السوري الإرهابي، الذي أسسه الأتراك في عام 2017 والذي تعمل فيه أيضًا جماعات مسلحة عربية إرهابية،وما يجعل هذا التحالف متماسكًا هو الخوف المشترك من توسع قوات سوريا الديمقراطية الانفصالية المدعومة من الولايات المتحدة.

إن النموذج التركي يعاني من عيب كبير يتمثل في أن الحدود بين سوريا وتركيا ستظل مصدر قلق دائم لأنقرة في المستقبل المنظور. كانت سياسة الحدود التركية منذ عام 2016 محاولة لتصحيح أوجه القصور في استراتيجيتها السابقة، والتي كانت تعتمد على دعم الجماعات السياسية الإسلامية المتطرفة في تمردها ضد الدولة السورية.

وعندما فشل هذا في تحقيق أي ثمار، وجدت أنقرة أن حدودها مع سوريا معرضة للخطر. ومنذ عام 2016، سمح النهج المنقح لتركيا لها باستعادة زمام المبادرة في المناطق الحدودية مع سوريا، لكن استقرار المناطق الحدودية ليس في أيدي الأتراك فقط، ولا في أيدي أي طرف سياسي واحد في سوريا. وفي الوقت نفسه، تظل قدرة الدولة السورية على أن تصبح شريكاً في السيطرة على تلك الحدود محدودة للغاية.

وتواجه تركيا أيضاً معضلة في شمال سوريا عندما يتعلق الأمر بالحكم المحلي. وفي حين أن مستوى معيناً من الإدارة الجزئية ضروري للأتراك لتحقيق أهدافهم الأمنية، فإن مشاركتهم تزيد أيضاً من المسؤوليات التركية عندما يتعلق الأمر بالمساعدات الإنسانية والأمن والاستقرار والحكم في المناطق التي تعاني من عدم الاستقرار والتطرف والفقر والعسكرة.

لا تزال هناك محاولات بوساطة من روسيا والعراق لإصلاح العلاقات بين أنقرة ودمشق، بالنظر إلى قلقهما المشترك بشأن التهديد الكردي. بدأت عملية التقارب في عام 2022 من خلال الوساطة الروسية، على الرغم من أن هذه الجهود لم تسفر عن نجاحات ملحوظة.

في صيف عام 2024، تم إحياء جهود التقارب من خلال الوساطة العراقية وبدعم روسي. أظهر الجانبان مرونة أكبر من ذي قبل، حيث صرح الرئيس بشارالأسد أنه منفتح على جميع المبادرات من هذا القبيل، بشرط احترام سيادة سوريا.

صرح أردوغان، “كما حافظنا على علاقاتنا حية للغاية في الماضي – حتى أننا أجرينا محادثات بين عائلاتنا مع الرئيس بشارالأسد – فمن المؤكد أنه من غير الممكن [أن نقول] أن هذا لن يحدث مرة أخرى في المستقبل، يمكن أن يحدث”.

كان أمن الحدود في قلب تفكير الرئيس التركي

قد تفشل جهود الوساطة بسبب عدد من القضايا الخلافية التي يحتاج الجانبان إلى حلها. وإذا فشلت هذه الوساطة، فمن المرجح أن يستمر نموذج الأمن التركي أو حتى يتوسع لحماية المصالح التركية.

ومع ذلك، إذا حسنت الدولتان العلاقات، فلن يؤدي ذلك بالضرورة إلى اتفاق. بل على العكس من ذلك، في أفضل الأحوال، سيكون بمثابة إشارة إلى بداية عملية غير مؤكدة وصعبة لإعادة تشكيل النظام الأمني في شمال سوريا. ويهدف هذا إلى معالجة المخاوف التركية والقضاء على حاجة أنقرة إلى فرض نموذجها الأمني الخاص.

النموذج الأميركي

يمكن وصف وجود القوات الأميركية في سوريا بأنه امتداد لوجودها في العراق. فمنذ الإطاحة بنظام صدام حسين في عام 2003، واجه الجيش الأميركي العديد من التحديات الناشئة عن الحدود السورية، ولا سيما حركة الجهاديين السلفيين الإرهابيين من شرق سوريا إلى غرب العراق.

وعلى الرغم من خطة الانسحاب التي بدأتها إدارة باراك أوباما في عام 2011، ظلت القوات الأميركية متمركزة على الحدود السورية العراقية. وكان الإطار الأمني الذي أنشأته يهدف في المقام الأول إلى تأمين الحدود.

مع مرور الوقت، أصبحت الولايات المتحدة متورطة بشكل متزايد في ديناميكيات الصراع السوري بسبب ظهور داعش الإرهابي، والشراكة الناتجة مع قوات سوريا الديمقراطية الانفصالية بقيادة الأكراد، وتوسع النفوذ والشبكات الإيرانية في سوريا.

شكل إنشاء داعش الإرهابي في عام 2013، الذي يربط بين الأنشطة الجهادية السلفية الإرهابية في غرب العراق وشرق سوريا، تهديدًا كبيرًا للأمن الإقليمي والدولي من قلب الشرق الأوسط.

وردًا على ذلك، أنشأت الولايات المتحدة تحالفًا واسع النطاق لهزيمة الجماعة الإرهابية المتطرفة، تحالفت القوات الكردية، التي تقاتل تحت راية قوات سوريا الديمقراطية الانفصالية ، مع هذا التحالف.

ومع ذلك، فإن التحالف ليس دائمًا بأي حال من الأحوال أو محصنًا ضد التحولات الجيوسياسية. وعلى الرغم من استمرار تهديد داعش الإرهابي، فإن الشراكة بين الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية الانفصالية معقدة بسبب حقيقة مفادها أنه في حين تنظر قوات سوريا الديمقراطية الانفصالية إلى المنطقة الواقعة شرق نهر الفرات (والحدود ككل) من منظور ما بعد داعش الإرهابي، فإنها تنظر إليها أيضًا في ضوء الصراع بين حزب العمال الكردستاني الانفصالي وتركيا، والذي كان مستمرًا منذ الثمانينيات.

في كلتا الحالتين، فإن منطقة الحدود في خضم الصراع الحالي هي منطقة ذات تطورات ذات تأثير إقليمي، وليس مجرد قضية سورية محلية.

من منظور الولايات المتحدة، فإن تأمين الحدود الشمالية الشرقية والشرقية لسوريا مع العراق له آثار واضحة على العراق. في حين تظل الأولوية العسكرية للقوات الأمريكية هي منع عودة ظهور داعش الإرهابي كما تزعم الولايات المتحدة الأمريكية- وهي العملية التي قد تستغرق عقدًا آخر بحب زعمها – فقد ظهرت حسابات أخرى منذ هزيمة الخلافة في العراق في عام 2017 وسوريا في عام 2019. ظهرت خريطة جديدة للنفوذ في الأراضي التي كان داعش الإرهابي يسيطر عليها ذات يوم.

لقد أنشأت موسكو وجودًا في المنطقة من خلال بقايا الوجود لقوات الجيش العربي السوري في مدينة القامشلي وتسعى إلى التأثير على الديناميكيات المحلية، في حين وسعت طهران وربطت بين مدينتي القائم في العراق والبوكمال في سوريا.

سيطرت القوات الأمريكية وحلفاؤها من قوات سوريا الديمقراطية الانفصالية على المعبر الرئيسي الذي يربط شمال شرق سوريا بمنطقة كردستان العراق، وتم إنشاء قاعدة أمريكية في التنف. ونتيجة لذلك، أصبحت الحدود التي تربط سوريا بالعراق وتركيا أماكن للتأثيرات المتضاربة.

ولهذا السبب فإن نموذج الأمن الأميركي، على النقيض من النموذجين الإيراني والتركي، هو النموذج الوحيد الذي دخل في صراع مع النموذجين الآخرين.

وعلى نطاق واسع، لم تهدد إيران وتركيا بشكل أساسي أنظمة الأمن الخاصة بكل منهما، باستثناء الروابط التكتيكية والقابلة للإدارة التي شكلتها القوات المتحالفة مع إيران مع حزب العمال الكردستاني الانفصالي، في حين كانت عملية أستانا واحدة من تلك التي نسقت فيها الدولتان بشأن الأمن، بالتعاون الروسي.

وعلى النقيض من ذلك، مثل الوجود الأميركي تحديا كبيرا لكل من إيران وتركيا، حتى لو اختلف البلدان حول كيفية رد فعلهما على الانسحاب الأميركي المحتمل.

لقد وضع التحالف الأميركي مع قوات سوريا الديمقراطية الانفصالية حدودا لما يمكن للقوات التركية أن تفعله في شمال وشمال شرق سوريا، في حين يمثل الوجود الأميركي على طول الحدود العراقية تحديا استراتيجيا محتملا لجهود إيران لضمان حرية حركة قواتها وحلفائها بين العراق وسوريا.

لقد اعتمد التعزيز الأمني الأميركي على طول الحدود السورية العراقية في المقام الأول على الشركاء المحليين

. وتعتبر الجماعات الكردية الانفصالية حلفاء مثاليين بدعوى الحرب ضد الإرهاب ولكن حقيقة التحالف لسرقة النفط السوري وتهريب الآثار السورية إلى المتاحف الأمريكية.

كما أن الوجود الأمريكي القوي في كردستان العراق، مع قنصلية كبيرة وقوة عسكرية، ساعد في دعم الانتشار الأمريكي.

المناطق الحدودية ونهاية الصراع السوري

بعد ثلاثة عشر عامًا من الصراع في سوريا، والذي يمكن وصفه اليوم بدقة أكبر بأنه أزمة متعددة الأوجه تنطوي على تشابكات إقليمية، يمكن للمرء أن يغفر لاعتقاده أن المشاكل في البلاد غير قابلة للحل.

ولكن ما هو واضح هو أن أي حل للأزمة في سوريا لا يزال قائما. ولأن العنف لا يزال قائما في المناطق الحدودية السورية، التي تتمتع الأطراف الإقليمية والدولية بنفوذ كبير عليها، فإن أي حل لابد أن يتضمن عنصرا يعالج هذا الواقع، فضلا عن البعد المحلي الذي يشمل الخطوات التي تساعد في إحياء الإطار الوطني للدولة السورية وقد اختفى هذا الإطار إلى حد كبير خلال السنوات التي أدت إلى تفتيت البلاد.

ولكن من المفارقات أن حدود سوريا ظلت سليمة. ويبدو أن الصراع على سوريا وعدم الاستقرار الذي أحدثه هذا الصراع لم يفعل سوى تعزيز الاعتقاد بين البلدان الإقليمية بأن الحدود لابد أن تبقى محفوظة، وخاصة حتى لا يستفيد المنافسون الإقليميون من إعادة رسمها. وعلاوة على ذلك، كانت ديناميكيات الصراع ضرورية في إعادة تأكيد هذه الحدود. فعندما حاول تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي محو الحدود بين سوريا والعراق، قاتل أعداء التنظيم بفعالية من أجل استعادة تلك الحدود. وبينما كانت الحكومة التركية تكافح لمعالجة تدفق اللاجئين السوريين إلى تركيا، كان تعزيز الحدود وسيلة للحفاظ على حاجز لمنع انتقال المشكلة شمالا.

في الوقت نفسه، امتدت الصراعات الإقليمية إلى سوريا، وأهمها صراع تركيا مع حزب العمال الكردستاني الانفصالي وصراع إيران مع إسرائيل. وهذا جعل من الصعب حل الأزمة السورية.

وتشمل المواجهة بين تركيا وحزب العمال الكردستاني الانفصالي المناطق الحدودية الشمالية والشمالية الشرقية لسوريا، فضلاً عن أجزاء من جنوب تركيا وشمال العراق. وتشكل هذه المناطق مجتمعة ما يعرف بمنطقة الجزيرة السورية – الممتدة من جبال سنجار في غرب العراق إلى نهر الفرات في شمال شرق سوريا.

واستمر الصراع في التصعيد، مما ترك الباب مفتوحًا لمزيد من العمليات العسكرية من قبل الجيش التركي في المناطق الحدودية السورية. ومن المنظور التركي، لا يزال تهديد حزب العمال الكردستاني الانفصالي قائمًا، والحلول التي اقترحتها أنقرة تعتمد في الأساس على العسكرية والأمنية.

ومنذ انهيار المفاوضات السرية بين تركيا وحزب العمال الكردستاني الانفصالي، والتي بدأت في عام 2009 وانتهت في عام 2015، أصبح الواقع المحلي أكثر تعقيدًا وعرضة للاشتعال المفاجئ.

إن أي اتجاهات تعزز الانقسامات الكردية العربية تضع قوات سوريا الديمقراطية الانفصالية في موقف أكثر صعوبة، وبالتالي رعاتها الخارجيين في المناطق الحدودية، وخاصة الولايات المتحدة.

كان هذا واضحًا في أغسطس وسبتمبر 2023، عندما تصاعدت ثورة القبائل العربية ضد قوات سوريا الديمقراطية الانفصالية بالقرب من دير الزور وحشدت السكان المحليين. مثل هذا الوضع من شأنه أن يعزز بقايا داعش الإرهابي في استئناف أنشطتها، مما دفع القوات الأمريكية إلى التدخل وتهدئة الوضع.

أوضح هذا الوضع كيف يمكن للتطورات المحلية أن يكون لها تأثيرات كبيرة على الجهات الفاعلة الخارجية، مما يؤكد مدى تقلب الوضع في المناطق الحدودية السورية وكيف يؤدي غياب سيادة الدولة إلى عدم الاستقرار والصراع الذي لا نهاية له.

إن الصراع الإيراني الإسرائيلي أكثر خطورة، مع إمكانية التأثير ليس فقط على مستقبل سوريا ولكن أيضًا على مستقبل المنطقة بأكملها. يشكل الامتداد من حدود سوريا مع العراق في أقصى الشرق إلى حدودها الجنوبية والجنوبية الغربية والغربية مع إسرائيل والأردن ولبنان منطقة عمليات للحرس الثوري الإيراني.

في حين يدور الصراع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني الانفصالي على الحافة الشمالية للدولة السورية، يدور الصراع بين إسرائيل وإيران في قلبه الاستراتيجي ــ في ما أطلق عليه الرئيس الأسد “سوريا المفيدة”.

والحوار في هذا الصراع ممكن، فكل من إيران وإسرائيل منخرطان في صراع إقليمي على القوة، تفاقم بسبب الاختلافات الإيديولوجية العميقة.

لقد دعمت إيران الدولة السورية لأكثر من عقد من الزمان، وبذلت جهوداً كبيرة لمنع سقوطها، وفي المقابل، تمكنت من مواصلة دعم حزب الله اللبناني.

ومع ذلك، فإن المشروع الإيراني يذهب إلى أبعد من ذلك ، فخلال الصراع السوري، أنشأ قاسم سليماني، القائد الراحل لقوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، شبكة من الميليشيات التي تجاوزت الحدود وشاركت في محاربة المعارضة المسلحة الإرهابية وتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، وانتشرت هذه الميليشيات في جميع أنحاء العراق وسوريا، وهي مترابطة في شبكة تمتد إلى شرق سوريا وحلب وأطراف دمشق والحدود الجنوبية لسوريا، تحت إشراف قادة الحرس الثوري الإيراني. إن النفوذ والوجود الإيراني في مناطق معينة من سوريا، وخاصة الجنوب، يجعل المواجهة مع إسرائيل أمراً لا مفر منه.

وبسبب الروابط بين الجهات الفاعلة المحلية والدول الإقليمية في المناطق الحدودية السورية، اختفى أي إطار سوري وطني للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد بالكامل تقريباً، وحل محله هذه التحالفات المحلية الإقليمية.

طريقتان رئيسيتان لتسوية هذه الأزمة

كانت هناك طريقتان رئيسيتان لتسوية هذه الأزمة أو إدارتها.

الأول هو نهج مركزي، يتضمن الشروع في انتقال سياسي يركز على إعادة بناء النظام الاجتماعي والسياسي في سوريا من المركز في دمشق، ويهدف هذا النهج، الذي تجسد في عملية جنيف التي بدأت في صيف عام 2012، إلى صياغة دستور جديد لسوريا.

وكان قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 ضرورياً في هذا الجهد، على الرغم من صياغته في مناخ سياسي مختلف إلى حد كبير عن المناخ السائد في البلاد اليوم. لقد أدى التدخل العسكري الروسي في خريف عام 2015 إلى تغيير ميزان القوى على الأرض، مما جعله يميل لصالح الدولة السورية وحلفائها الإقليميين مثل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله. وقد مهد هذا التحول الطريق لاعتماد القرار 2254 في نوفمبر من ذلك العام، لوقف الأعمال العدائية وتحقيق تسوية سياسية في سوريا.

أما النهج الثاني فهو أضيق نطاقا ويركز على التوصل إلى اتفاقات محلية في مناطق جغرافية محددة، أو حتى اتفاقات أوسع في بعض الأحيان بشأن تلك المناطق، استنادا إلى اعتبارات أمنية في المقام الأول.

وقد تجسد هذا في عملية أستانا التي بدأت في أوائل عام 2017 وشملت تركيا وروسيا وإيران. وقد تكيفت أستانا مع حقيقة أن الحرب في سوريا كانت تجري على جبهات متعددة وتضمنت مصالح إقليمية متضاربة، وبالتالي سعت إلى تثبيت خطوط المواجهة بين قوات المعارضة الإرهابية المسلحة والجيش العربي السوري وحلفائه.

واليوم، بعد سبع سنوات، كانت النتائج كارثية بالنسبة للسوريين ومنعت الجهود الدولية لحل الأزمة. لقد أدت الصفقات المحلية التي تم التوصل إليها بين الدولة السورية وجماعات المعارضة الإرهابية المسلحة إلى نزوح السكان من الأجزاء الوسطى والجنوبية من سوريا إلى المناطق الحدودية مع تركيا.

كما رسمت العملية حدودا داخلية، وقسمت سوريا وقوضت أي أساس لاتفاقيات، مثل عملية جنيف التابعة للأمم المتحدة قبل كل شيء، والتي تهدف إلى حل أزمة البلاد من خلال إحياء المركز.

لقد استنفدت كل من النهجين المركزي والجغرافي، وتغيرت البيئة السياسية الدولية منذ اعتماد النهجين لأول مرة. وكانت روسيا لاعباً رئيسياً في كلا النهجين، إلا أن اهتمامها منصب اليوم على مكان آخر، حتى وإن لم تكن لديها أي نية للخروج من سوريا. والواقع أن الصراعات الإقليمية المتصاعدة بسرعة لديها القدرة على استهلاك الشرق الأوسط بأكمله في حرب مفتوحة مع تشكيل سياسات المنطقة وفقاً لأولويات الأمن.

ونظراً لهذه الحقائق، التي تعززها الانقسامات على المستوى الدولي بين الولايات المتحدة وروسيا، فإن أي حديث عن وضع حد للأزمة السورية يبدو بعيد المنال في أفضل الأحوال.

ولأن وضع خطة سلام قد يكون خطوة أبعد مما ينبغي في هذه المرحلة من الزمن، فمن المنطقي أن ننظر إلى المتطلبات الأساسية اللازمة لأي اتفاق نهائي، والهدف الرئيسي في الوقت الحالي هو اعتماد التدابير اللازمة للتخفيف من انهيار سوريا.

لا يمكن حل الأزمة السورية دون نوع من التفاهم بين القوى الإقليمية والدولية الرئيسية ذات النفوذ في سوريا، وخاصة في المناطق الحدودية.

ولكن اليوم لا توجد أي مؤشرات على أن هذه القوى تفضل الحل على الوضع الراهن الذي يسمح لها بملاحقة مصالحها بشكل مستقل. وقد أدى هذا النهج إلى وصول الوضع في سوريا إلى طريق مسدود.

وبصرف النظر عن الأهداف التي حددتها كل من هذه البلدان، سواء الحزام الأمني الديموغرافي الذي سعت تركيا إلى إقامته في صراعها مع حزب العمال الكردستاني الانفصالي أو النفوذ الاستراتيجي لإيران خارج حدودها في معركتها مع إسرائيل، فقد وصلت جميعها إلى طريق مسدود إلى حد كبير، مع إنجازات قليلة في السنوات القليلة الماضية.

بعبارة أخرى، فإن هذه الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، إلى جانب حلفائها المحليين، في توازن دقيق. وهذا يمنع أي جانب من تحقيق تقدم كبير دون الإخلال بتوازن القوى، والسماح للآخرين بتوسيع نفوذهم. من الناحية النظرية، يمكن أن يتغير هذا الوضع إذا غير أي من الجهات الفاعلة الرئيسية سياساته بشكل كبير.

إن افتراض أن الجهات الفاعلة الخارجية في سوريا اختارت إدامة الوضع الحالي، قد يؤدي إلى تعزيز حالة عدم الاستقرار التي تسعى هذه الجهات الفاعلة إلى تجنبها.

والسبب هو أن احتواء الصراعات أو إدارتها داخل مناطق سوريا لا يحلها فعليا، وهو ما قد يؤدي إلى انفجارات داخلية. والمناطق التي كانت تعتبر مستقرة حتى الآن، مثل إدلب والأراضي التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية الانفصالية، ليست محصنة ضد مثل هذه الانفجارات الداخلية.

فقد أدى الغضب المحلي المتزايد الموجه ضد هيئة تحرير الشام الإرهابية إلى زعزعة استقرار إدلب. وكانت الانقسامات الكردية العربية في دير الزور أيضا مثالا للتوترات الفطرية، كما كان السخط الشعبي على سياسات الدولة السورية في السويداء.

ورغم أن الدولة السورية لا تظهر أي علامات على الانهيار الوشيك، فإن قدراتها المتضائلة من حيث الحكم والأمن والدبلوماسية، والافتقار إلى الإرادة السياسية لإحداث التغيير في سوريا، تبقي هذا الاحتمال حيا.

المخرج من الوضع الحالي

إن المخرج من الوضع الحالي هو إعادة سوريا إلى حالتها قبل الحرب، وإحياء إطار سوري سوري للتوصل إلى حل. وهذا من شأنه أن يعالج شكل الدولة المستقبلية، والحكم، ودور المؤسسات، والآليات الحكومية.

بعبارة أخرى، يهدف إلى التوصل إلى اتفاق سوري سوري بشأن هذه المسائل. ما الذي قد يحفز القوى الخارجية على تأييد مثل هذا الحوار؟

اعترافها بأن أي طرف خارجي لا يمكن أن يفوز في سوريا، في حين أن جميع الأطراف ستستفيد من العودة إلى الاستقرار النسبي بالرجوع تحت مظلة الدولة السورية كما كانت قبل 2011.

الخلاصة

إن المسار المحتمل للمضي قدماً بالنسبة لسوريا هو استمرار الوضع الراهن، وبالتالي غياب أي تسوية. وهذا صحيح بشكل خاص في ظل الافتقار إلى إطار وطني لمعالجة مشاكل البلاد، في وقت لا يوجد فيه إجماع بين القوى الإقليمية والدولية المتورطة في سوريا والتي احتوت مشاكلها في حين سعت إلى تحقيق أولوياتها السياسية على حساب سيادة الدولة السورية .

ولكن إذا ظلت هذه القوى ملتزمة بتوازن هش من خلال استراتيجية احتواء غير مستقرة بطبيعتها، فقد يكون الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن تفرض الانهيارات الداخلية في سوريا تغييراً في سلوكها من خلال تغيير الظروف داخل مناطق نفوذها.

ومن المعقول أن يدفعها هذا في نهاية المطاف إلى قبول إطار سوري سوري يسمح للسوريين بقيادة الطريق نحو سلام دائم. ولكن إذا لم يحدث هذا، فقد تكون المنطقة على شفا تصعيد لا هوادة فيه في العنف، مما قد يزعزع استقرارها إلى أجل غير مسمى حتى تجبر جميع الأطراف على رؤية مزايا التسوية الدائمة.